プロジェクトは立ち上げが肝心です。しっかりと準備をし、プロジェクトのキックオフを迎えたいもの。そこで作成したいのがロードマップです。ロードマップがあるのとないのとでは、その後の進行に大きく差がでるかもしれません。

この記事では、ロードマップを作る目的やメリット、作り方について詳しくまとめてみました。

ロードマップとは?

「ロードマップ」とは、プロジェクトを立ち上げる際、事業における目標までの全体像と、中間地点での計画を時系列順に記載した工程表のことを言います。本来のロードマップは「道路地図」を意味する言葉ですが、プロジェクト管理に使用されるロードマップは、目標達成までの道すじを大まかにまとめた計画書のことを指します。

多くの場合、図や表を用いて時系列とともに俯瞰的な全体像を表しています。

ロードマップを作成する規模もさまざまで、プロジェクトだけでなく会社や営業所、店舗、個人ごとに作成されることもあります。

ロードマップは、プロジェクトに関係するメンバーが目標や目的、達成期限、問題点や課題を認識し共有するための資料として使われるほか、企画書やプレゼン資料としてクライアントなどの外部に開示することもあります。

ロードマップとマイルストーンの違い

プロジェクトの全体図であるロードマップに対し、中間目標や通過点という意味合いで使用されるのが「マイルストーン」です。

ロードマップから大まかな情報は得られますが、詳細までは把握できません。そこで、ロードマップにマイルストーンを組み込み、プロジェクトの進捗状況を詳細まで把握できるようにします。

マイルストーンを置くことで、計画と実際の進行に発生する差分やトラブルにいち早く気づき、迅速な対応ができるようになるでしょう。

小規模なプロジェクトや短期のプロジェクトでは、マイルストーンを必要としないケースもありますが、多くの人が関わるような大規模なプロジェクトや長期的なプロジェクト、複数の人の連携を要する複雑なプロジェクトには、マイルストーンが有効です。

▶︎関連記事

「マイルストーン」はどうやって書けばいいの? 書き方や具体例を紹介。

ロードマップとガントチャートの違い

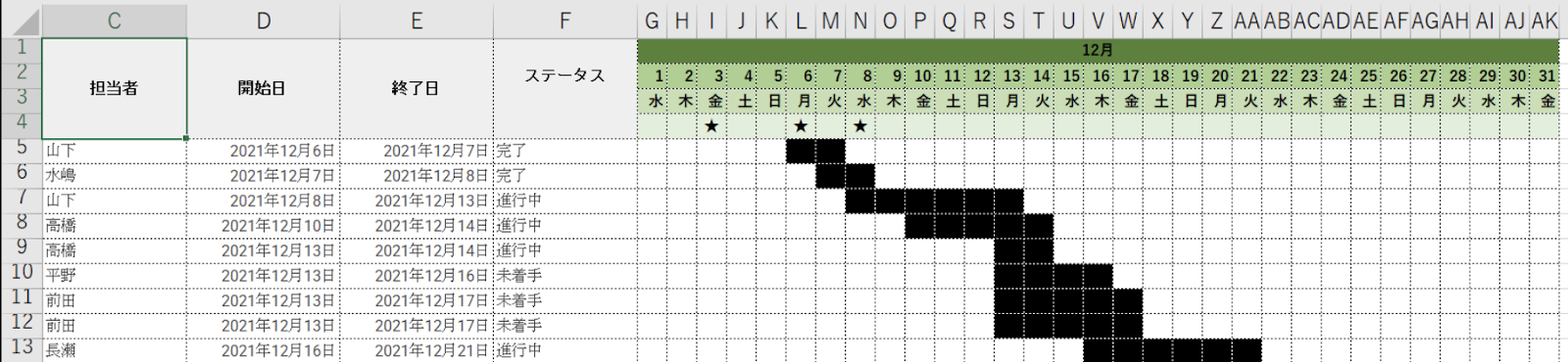

「ガントチャート」とは、ツリー構造とチャートを用いた棒グラフの一種で、進捗管理やスケジュール管理などに活用されています。

タスク同士の前後関係や依存関係が読み取りやすく、期日が迫ったマイルストーンが一目で分かるでしょう。ガントチャートを使ってロードマップを作る時は、チャート(横棒)グラフを用いて大まかなフローを表します。

ロードマップを作る時によく利用されるツールで、エクセルやGoogleスプレッドシートのテンプレートや、ガントチャート作成機能を持つタスク管理ツールを使うと、ロードマップが簡単に作れて便利です。ガントチャートが作れるツールには便利な機能を備えているものが多いので、ロードマップを作成する手段として広く使われているのです。

▶︎関連記事

ガントチャートとは?プロジェクト管理で利用する3つのメリットとおすすめツールをご紹介

プロジェクトロードマップとプロダクトロードマップの違い

一見読み違えてしまいそうな、「プロジェクトロードマップ」と「プロダクトロードマップ」についても触れておきましょう。

通常「ロードマップ」というと、プロジェクトロードマップのことを指します。「プロダクトロードマップ」は、製品開発計画についてまとめたロードマップです。

プロダクトロードマップは製品開発に特化したロードマップで、製品のビジョンや特性、タスクの優先順位、ステークホルダーなど、プロジェクトロードマップよりもより具体的に記載します。

ロードマップを作る目的

ロードマップを作ることで、プロジェクトにどのような影響を及ぼすのでしょう。ロードマップを作る目的について考えてみました。

プロジェクトの目標を定める

成果物のクオリティや売り上げのようなプロジェクトの目標を定めることがロードマップを作る目的のひとつです。

目指すべき目標や成果物が明確でないと、何をもって達成とするのかが分かりません。目標を正しく理解できるように、プロジェクトの概要を俯瞰的にまとめます。

それにより、メンバー全員がプロジェクト達成までのプロセスをイメージしやすくなります。

プロジェクトの計画を作成する

スケジュールやマイルストーン、タスクを計画に落とし込むために、プロジェクトの大枠となるロードマップを作ります。ロードマップは、計画を立てる足がかりになるでしょう。

情報を共有する

ロードマップは、プロジェクトに関わるメンバーとの情報共有を目的としたツールです。プロジェクトに関わるメンバーやステークホルダーにゴールまでの大まかな道すじを伝え、賛同や了承を得るためにも、ロードマップは重要な役割を担います。

メンバーの立場が違うと、プロジェクトを通じて目指す方向性や期待値に差がでるケースもありますが、プロジェクトの立ち上げ時にロードマップを提示することで、プロジェクトをスタートする際に関係者の期待値をコントロールできます。

ロードマップを作るメリット

ロードマップは、プロジェクトにさまざまなメリットを与えます。ロードマップを作る意義を理解するためにも、3つのポイントにわけてロードマップのメリットを解説します。

現状を知ることで課題が明確になる

プロジェクトの計画を立てる前にロードマップを作成しておくと、現状の分析ができるのはもちろん、ゴールまでの距離が明確になることで課題がクリアになります。

そして、課題を解決するためにすべきことや、その期限がクリアになることもメリットといえます。プロジェクトのキックオフの際にロードマップがあると、メンバーによる理解も深まるでしょう。

プロジェクトの達成をサポートする

大まかな計画をロードマップに書き起こしておくと、プロジェクトのゴールまでにやるべきことの全体を俯瞰できます。

そうすることで、プロジェクトの進行が本筋から逸れることなくスムーズに進行し、ゴールに向けて着実に歩みを進めることができるのです。

認識のズレを避けチーム力が高まる

ロードマップをメンバーやステークホルダーに伝えることは、プロジェクトの立ち上げに欠かすことができません。

プロジェクトの概要が分かると、それぞれの役割や課題が見える化されます。このプロセスをしっかり踏んでおくと、目標や目的に対する認識のズレを避けることができるのです。

やるべきことが明確になるので、プロジェクト初期からメンバーが率先して参加したり責任を持って取り組んだり、さらには協力して取り組む体制が作られるというメリットもあります。モチベーションアップにもつながり、団結力や行動力も生まれるでしょう。

また、ロードマップはクライアントとの関係構築にも有効で、予め共有しておくことで安心感を与え、信頼関係を築くこともできるでしょう。

ロードマップの作り方

ロードマップに決まった形はありません。一般的には計画表やフローチャートを用いたロードマップが定番とされていますが、さまざまなテンプレートやツールから、プロジェクトにあった方法を選ぶことをおすすめします。

ツールについては後述しますが、形式が決まったら早速ロードマップを作成します。ここでは、ロードマップの作成方法を7つのステップにわけて解説します。

1.目的や目標の明確化

ロードマップの作成は、プロジェクトのゴールとなる達成地点を把握することからスタートします。

目標や目的を提示する時のポイントは、数値やデータなどの客観的な指標を用いることです。「売り上げアップ」や「登録者数の増加」ではなく、「売り上げ前年比◯%増」や「登録者数◯人獲得」など、できる限り具体的に表しましょう。

2.目標の達成時期を決定

次に目標達成や成果物提出の納期を決定します。

ここでポイントとなるのがマイルストーンです。プロジェクトの達成には、最終的な目的や目標に向けて一直線に進むよりも、スパンを区切りそれぞれに達成目標を定めることが有効とされています。

プロジェクトの規模が大きいとゴールはあまりにも遠く、イメージがしにくい場合もあります。

ゴールとなる達成時期のほかに、4半期、1ヶ月、1週間、もしくは重要なイベントや節目など、プロジェクトの規模に合わせてマイルストーンを置き、それぞれに達成すべき目標を掲げると着実にゴールに向かうことができるでしょう。

マイルストーンの書き方は「「マイルストーン」はどうやって書けばいいの? 書き方や具体例を紹介」をご覧ください。

3.現状を把握

最終目標や達成時期を設定したら、現状を把握して最終目標との差を明確にします。これは、トラブルやリスクを考える時にも重要な工程なので、しっかりと把握しておきましょう。

現状把握すべきポイントは、プロジェクトメンバーのアサイン状況やリソース、予算などが挙げられます。数値でしっかり把握しておくことで客観的な現状把握ができ、目指すべきゴールまでの道のりやギャップが、より的確に見えるようになります。

4.想定されるトラブルやリスクを考える

目的や目標、達成時期を元に、プロジェクトを進行するにあたって想定できるトラブルやリスクを予め書き出しておきます。

目標設定は実現可能か、 計画に大きな矛盾はないか、 達成時期に無理はないか、人員は足りているかなど、ロードマップの時点で考えられる問題点を、プロジェクトメンバー全員で考えてみましょう。

5.課題と解決方法の洗い出し

ゴールに向けて、解決せねばならない課題を見つけておきます。

また、洗い出した課題を解決するプロセスも合わせて考える必要があります。現状を確実に把握して、「なぜその課題が発生するのか」をふまえた解決方法を導き出しておきましょう。

6.工程を時系列に並べ、計画を練る

プロジェクトに必要な工程を時系列で並べ、ロードマップを見える化します。

予定表や工程表に似ていますが、ロードマップの場合、時間やタスクを大まかな区切りでとらえます。細かなタスクを割り出す必要はありません。

7.ステークホルダーに共有する

作成したロードマップをチームのメンバーや関係者に共有します。共有することで、ゴールまでの距離や今後必要とされる工程が理解でき、進捗管理が可能となります。

この時、テンプレートやクラウド上で共有できる管理ツールを利用すると、ロードマップの作成や共有が簡単で、かつ適宜修正を加えやすいというメリットがあります。

ロードマップは俯瞰的な概要を記載するものであり、詳細をまとめるプロジェクト計画書とは異なります。注意してほしいのは、プロジェクトの詳細を盛り込みすぎて本来の意義を見失うことです。あくまで計画書の足がかりであることを忘れずに作成しましょう。

ロードマップを作る際の注意点

前章ではロードマップの作り方を説明しましたが、さらに「気を付けるべきポイント」を押さえておくことで、より見やすく、より意義のあるロードマップを作ることができます。

明確な期限を設定する

まず注意してほしいのが期限の設定です。いつまでにやればいいかを決めないと進行が滞りやすく、遅延が起きたり達成できなかったりする場合があります。そうならないよう、タスクやマイルストーンには、必ず明確な期限をつけましょう。

達成する目的に合わせて小さい時間軸でロードマップを区切る

ロードマップは設定した目的に合わせて、小さい時間軸で区切りましょう。ただし、日単位などあまりに細かくすると作成が困難なばかりか、見にくいロードマップになってしまうので注意が必要です。

例えば、目標達成の期限を5年後に設定したのであれば、1年単位での作成をおすすめします。プロジェクトの規模をふまえ、中長期的な目標やプロジェクトであれば数ヶ月単位、大規模な目標やプロジェクトなら数年で区切るといいでしょう。

ロードマップを区切ることで、より具体的で実現可能な事業計画を練ることができます。

進捗の把握・評価は定量的に行う

目標の達成率を正確にはかるためには、進捗の把握が必要です。進捗状況の度合いは、数値を用いて定量的に評価しましょう。

定量的に評価するためには、誰が見ても同じ解釈ができるように客観的な指標を設ける必要があります。感覚的な評価基準では人によって捉え方が異なるので、すれ違いが起きたり、判断が曖昧になったりします。

「売り上げは増えたか?」という漠然とした視点で評価するのではなく、前年比の売り上げや市場シェア、契約件数などを、具体的な数や割合で評価をしましょう。

▶︎関連記事

進捗管理で状況を見える化するには? おすすめの手法やコツを紹介

ロードマップは概要のみに止める

前述した通り、ロードマップはあくまでプロジェクトの全体像を俯瞰的に把握する目的で作られるものであり、詳細を集約するプロジェクト計画書とは異なるものです。

ロードマップを作っていると、分かりやすくしようとつい細かく書き込んでしまうことがありますが、細かすぎるロードマップでは、全体像を掴みにくくなってしまいます。概要のみに止め、全体像が俯瞰できるかを意識して作りましょう。

ロードマップの作成に便利なツール

ロードマップを作成するにあたって、便利なツールがいくつかあります。今回紹介するツールは汎用性が高く、さまざまなシーンで活用できるベーシックなツールなので、覚えておいて損はありません。

ロードマップの作成方法には決まりがないため、形式や書き方、管理や運用方法などを元にプロジェクトやチームにあったツールを導入しましょう。

ガントチャート

前述の通り、最もよく使われるロードマップを作成するツールがガントチャートです。プロジェクトの進捗管理でもよく使われているツールで、 エクセルやスプレッドシート、プロジェクト管理ツールなど、さまざまな手段を用いて作成できます。

ロードマップとして作るガントチャートは、プロジェクト管理で使用するほど細かな表にする必要はありません。ロードマップをガントチャートで作った場合、詳細を追記したりタスクを細分化したりすることで、プロジェクトで使用するタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールに転用できるので便利です。

ガントチャートの作り方は「ガントチャートとは?プロジェクト管理で利用する3つのメリットとおすすめツールをご紹介」をご覧ください。エクセルでの作成方法も詳しく紹介しているので、すぐに作ることができるでしょう。

計画表

効率よくロードマップを作成するなら、計画表を用いるといいでしょう。計画表はプロジェクトの目標や目的を達成するまでの工程をまとめた表を指します。

計画表を元にロードマップを作成することで、タスクの依存関係や優先順位が見える化されるので、ロードマップの精度が上がります。

プロジェクトが俯瞰できる程度の粒度で目標や期限が分かればよく、細かな表にする必要がない点は、ガントチャート同様です。

フローチャート

フローチャートは、プロジェクトのプロセスやワークフロー、判断をまとめた図のことを指します。視覚的に理解できるという特徴を持つため、複雑なプロジェクトでも分かりやすいロードマップを作れるでしょう。

大まかに作成するという点はフローチャートでもいえることなので、細かくなりすぎないよう注意が必要です。

タスクリスト

ロードマップを作る前には、タスクを洗い出す作業を行います。タスクを漏れなく抜き出すには、タスクリストを作るといいでしょう。

ただし、ロードマップの作成準備として作るタスクリストは、タスクを細分化する必要はありません。あまりに細かいタスクリストは、全体図を分かりにくくするばかりか、混乱を招く恐れもあります。概要が分かる程度の粒度でタスクを洗い出します。

タスクリストを作成することで、タスクの見落としを防ぎ、全体を俯瞰したロードマップが作れるでしょう。

▶︎関連記事

ToDoリストを活用して仕事を効率化! リスト作成の方法からツールまで紹介

ロードマップの作成例

本稿でお話ししたポイントをふまえ、ロードマップを作成する手順を具体例に沿って考えてみましょう。

1.目標を書く

今回の目標は、「1年後までにInstagramのフォロワー数を10,000人にする」ことと仮定します。期限を1年後の◯月◯日と明確にし、進捗状況は「増加人数」で評価します。

2.時間軸を加える

ロードマップに時間軸を加えます。今回の例では、1年を期限としているので、ひと月ごとに時間を区切ることにします。

3.現状を書く

現時点のフォロワー数や週の増加率を書き出します。目標との差が分かるので、どのくらいのペースで進めるべきかが見えるようになります。

現在のフォロワー数は1,000人。目標まで9,000人です。

4.目標から逆算した中間目標を書く

目標を軸に逆算し、中間目標を作ります。今回は4ヶ月ごとに3回の中間目標を置きました。

今回おいた中間目標は下記です。

2023年7月 フォロワー数4,000人

2023年11月 フォロワー数7,000人

2024年3月 フォロワー数10,000人

5.トラブルやリスク、課題を書く

想定できるトラブルやリスク、課題を挙げます。

例えば、

・お盆と正月は閲覧数が減る傾向にあるので、同じペースでフォロワーが増えるとは限らない

という課題が考えられるので、ロードマップに書き込みましょう。

6.5の解決策を書く

お盆の8月と正月の1月に閲覧数が減り、フォロワーが増えにくくなることが分かっているのであれば、前後の月にフォロワーが増えるような施策を打ち、成果をあげる必要があります。

・8月にInstagramフォローキャンペーンを企画する

・12月にInstagram広告を利用する

の2つを解決策として記入しました。

7.チームに共有する

Instagram運用をチームでやっている場合、ロードマップをチームに共有します。

ライター・カメラマン・デザイナーなど、さまざまな立場のメンバーに共有認識が生まれ、目標に向けて一体感を持って進むことができます。

おすすめのロードマップ作成テンプレート3選

ロードマップを作成する際には、テンプレートを利用するとスムーズです。ロードマップは、Microsoftの公式が出しているものから、企業や個人が作ったものまでさまざまです。

ここではロードマップが簡単に作れるテンプレートが無料でダウンロードできるサイトを紹介します。

エクセル・パワーポイント

エクセルやパワーポイントは、ビジネスシーンではお馴染みのMicrosoftのソフトウェアです。シンプルなテキストベースのロードマップテンプレートが多くあります。

日程や進行が決まっているロードマップを作る時には、エクセルのテンプレートが適しています。目標やタスク、期日、責任者などの情報を表形式で表示し、必要に応じてグラフやチャートを追加することができます。数式などを用いてシステマチックに管理できる点も便利です。

図形や画像を使って抽象的なロードマップを作成するなら、パワーポイントのテンプレートがよいでしょう。エクセルのように日程や日付などを細かに管理できないものの、達成までの行程を視覚的に把握しやすいというメリットがあります。

テンプレートは、『Microsoft Template』から探すことができます。

スマートドキュメント

『スマートドキュメント』は、ビジネスで利用するテンプレートを紹介しているメディアです。

『ロードマップを簡単に作成できる!無料のテンプレート5選』では、ビジネスに有効なロードマップのテンプレートがダウンロードできます。

テンプレートはエクセルかパワーポイントを使ったテンプレートですが、Macで利用する方法も解説しています。

Smartsheet

『Smartsheet』もスマートドキュメント同様、ロードマップのテンプレートが無料でダウンロードできるサイトです。Smartsheet社はプロジェクト管理ツールを扱っている企業です。Smartsheetのロードマップには同社のナレッジが反映されているといえます。

アジャイル開発やリリース管理、IT戦略など、用途に合わせた実用性のあるテンプレートがダウンロードできることが特徴です。

おすすめのロードマップ作成ツール3選

前章で紹介したテンプレートは、エクセルやパワーポイントを用いたロードマップでした。使い慣れたツールという点で、エクセルやパワーポイントは便利ですが、自分で数式を入れたり表をカスタマイズしたりと、思いの外手間がかかります。また、エクセルやパワーポイントのロードマップは複数名で共有するには不向きなツールです。

そこで、おすすめしたいのがクラウドで共有できるプロジェクト管理ツールです。本稿の最後に、ロードマップ作成に適したツールを紹介します。

※2023年3月時点の情報となります。ツールの詳細や最新情報は、各ツールのサイトにてご確認お願い致します。

Trello

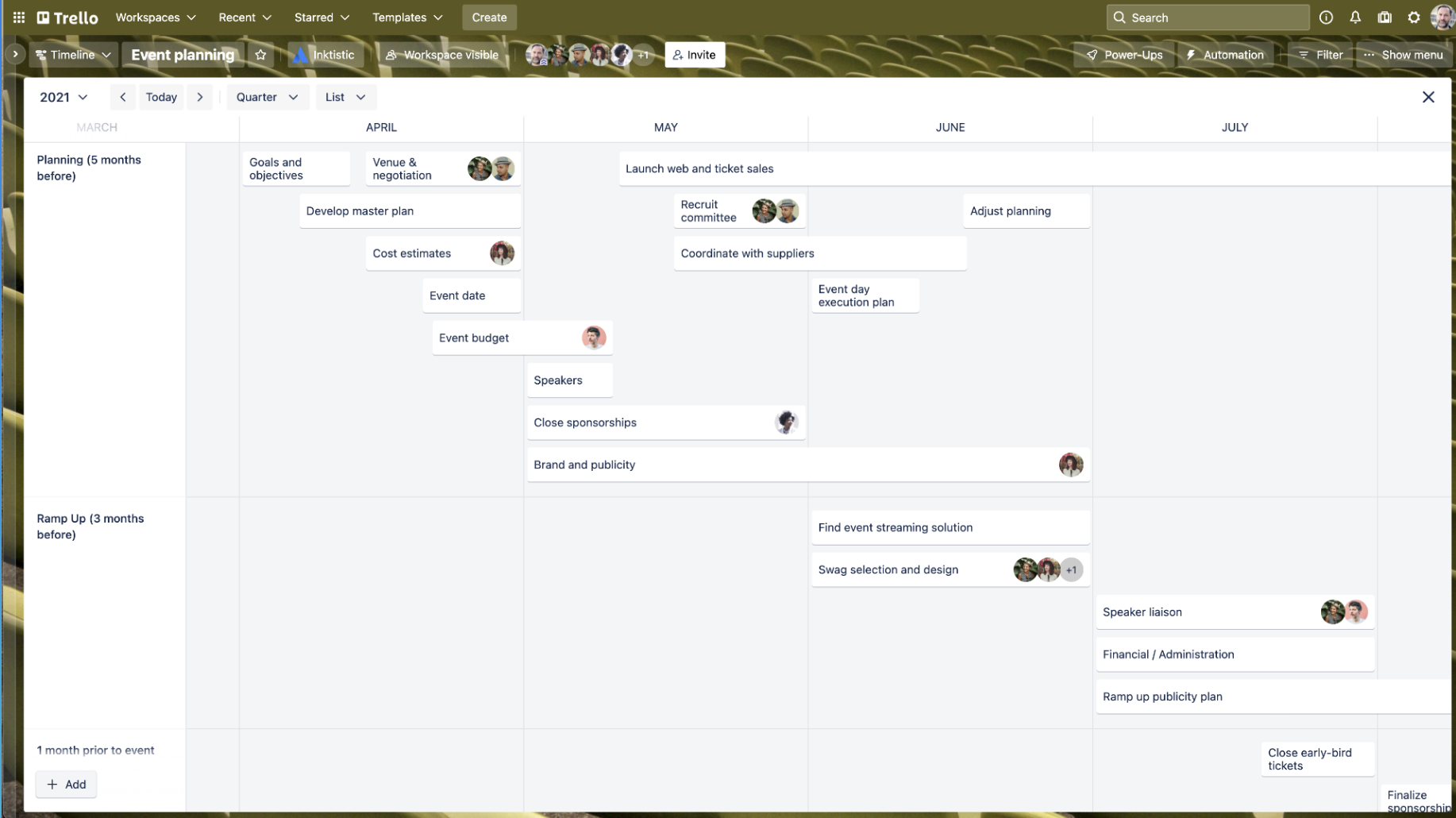

Trelloは優れたインターフェースで定評のあるプロジェクト管理ツールです。ボードにリストやカードを追加してタスクを管理します。

タイムラインビューやカレンダービューなど、管理画面を切り替えられるツールなので、ロードマップ作成にも適しています。

視覚的な管理に優れたツールで、ボードに付箋を貼るような感覚でタスクを管理できます。

Trelloでロードマップを作るには、ボードを作成するところから始めます。ボードには、ロードマップであることが分かる名前をつけておきましょう。

また、外部連携機能や拡張機能が充実しているので、ロードマップにとどまらず、プロジェクトを通じて使用できる汎用性の高いツールといってもいいでしょう。

【料金プラン】

STANDARD:6$/月(1ユーザー)

PREMIUM:10$/月(1ユーザー)

ENTERPRISE:17.50$/月(1ユーザー)

※無料トライアルができるプランあり

▶︎関連記事

Trello(トレロ)を登録・インストールする方法。アカウント登録後の設定も解説

Trello(トレロ)の使い方!Slack連携やガントチャート、アプリの導入方法まで゙紹介

Redmine

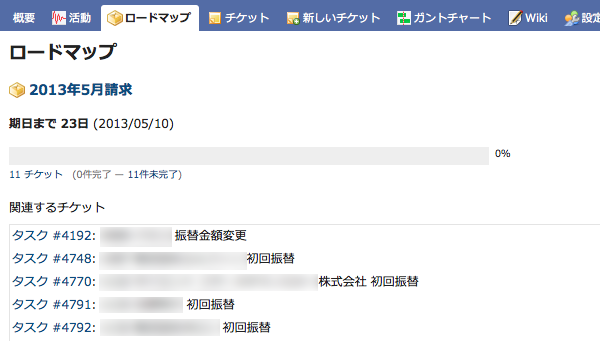

オープンソースのソフトウェアであるRedmineは、誰でも無料で利用可能なタスク管理ツールです。Redmineは、自身のサーバーに構築したりプラグインを導入したりと、自由度の高さが特徴です。組織やチームに合わせたロードマップが作成できるでしょう。

バージョンを追加すると、「ロードマップ」タブが表示されます。ロードマップタブでは、マイルストーンごとにチケット(タスク)を分類でき、平均進捗率を表示することも可能です。

自身のサーバーで構築せず、クラウドサービスを使ってRedmineを運用する場合、構築の手間や維持費は不要ですが、クラウドサービス利用料金が必要です。構築する手間や知識がない人は、クラウドサービスを利用した方がスムーズかもしれません。

【料金プラン】

スタンダード:8,000円/月

ミディアム:14,000円/月

※無料トライアルができるプランあり

▶︎関連記事

Redmine(レッドマイン)の使い方!WIKIへのリンク設置や表の書き方などの使い方まとめ

Time Krei

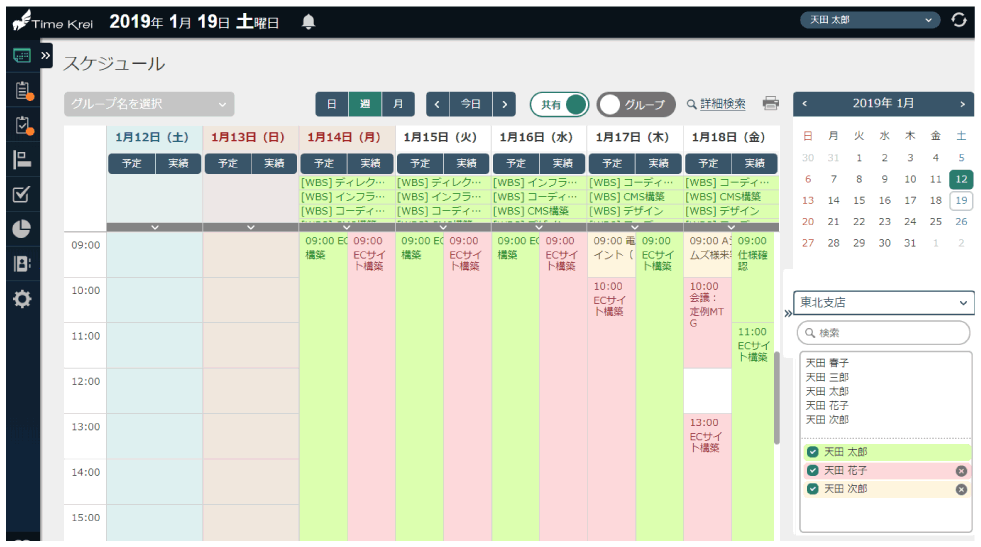

プロジェクト管理ツールとグループウェアを一元化した日本生まれのクラウド型ツールが「Time Krei」です。

ロードマップを作成するには、スケジュール管理機能をベースとした予定・実績管理を用いて、スケジューラーと連動したプロジェクトの可視化を行います。グループウェアとしても優秀で、社内の承認フローを電子化し効率をあげたり、閲覧状況が分かる回覧板機能を用いて情報交換したりと、便利な使い方が可能です。

【料金プラン】

クラウド:10ユーザー29,800円/月

※無料トライアルができるプランあり

まとめ

プロジェクトの立ち上げには、ロードマップが非常に重要な役割を持つことがお分かりいただけたでしょうか。

ビジネスシーンにおいては、「なる早で」「出来次第」のような漠然とした計画が受け入れられることはほとんどありません。計画に具体性を持たせるためにも、全体を俯瞰できるロードマップが必要です。

プロジェクト全体の道すじや方向性を掴むことを意識し、みなさんもロードマップを作成してみてはいかがでしょうか。