同じ24時間を生きているとは思えないほど、1日にたくさんのタスクをこなす人が周りにいませんか? 時間の使い方次第で、同じ1時間でも1時間以上の価値を生み出すことができます。

時間の使い方は心がけひとつ。タイムマネジメントをマスターして、作業効率のアップやワークライフバランスの向上を目指しましょう。

タイムマネジメントとは?

タイムマネジメントとは、時間を管理することにより生産性を高め、充実した時間を過ごすための行動をマネジメントするスキルです。

子どもの頃のお小遣い帳から始まり、家計簿や資金計画など、お金に関しては綿密に計画をする反面、時間に関してはどうでしょうか。

「時は金なり」という言葉があるように、時間はお金と同じくらい大切なものであるにもかかわらず、無計画に毎日を過ごす人が多いように思えます。

タイムマネジメントは、限りある時間を計画的に使うための方法です。忙しさから、自分がもうひとりいたらいいのに! 1日が48時間だったらいいのに! と嘆く人をよく目にしますが、それは不可能です。それを可能にするのは、某ネコ型ロボットだけ。では、私たちはどうすればいいかというと、時間の使い方を工夫するしかありません。

タイムマネジメントとスケジュール管理の違い

時間を管理するという点で、タイムマネジメントとスケジュール管理は混同しやすいといえますが、両者は全く異なります。

スケジュール管理は、『何日の何時にクライアントとの会議がある』といったアポイント管理を指します。対するタイムマネジメントは、アポイント管理のほかに、タスク管理を含む行動管理、優先順位付け、目標設定、振り返りの要素も含まれています。

スケジュール管理もプロジェクトを進めるには必要な要素ではありますが、これだけでは生産性の向上は望めません。時間の使い方を計画し管理するタイムマネジメントを行うことで、生産性を高められるのです。

タイムマネジメントのメリット

タイムマネジメントには以下のようなメリットがあります。

精神的な余裕や充実感が得られる

タイムマネジメントによって計画通り作業ができるようになると、常に先の見通しがついた状態が作られます。

「予定通り終わらせることができるか?」「急なタスクが入ってきたらパンクするかもしれない」といった不安要素がなくなり、精神的な余裕や充実感が得られます。

残業や休日出勤がなくなる

タイムマネジメントを行うことで、作業効率や生産性が高まり、残業や休日出勤が減るでしょう。従業員のワークライフバランスが実現でき、QOLの向上が期待できます。

企業視点では、ワークライフバランスの実現によって従業員の満足度が上がり、離職率が低下するでしょう。社会の雰囲気も良くなり、良い循環が生まれるはずです。

残業分の人件費や時間外に費やされる光熱費などのコストカットも叶います。

新たな作業に挑戦できる

作業効率が上がると、その分リソースに余裕ができるので、インプットや作業の改善、新たな提案書の作成など、これまで気になっていてそのままになっていたことに時間が使えるようになります。

さらなる生産性のアップやスキルアップにつながる機会になるでしょう。

主体的な姿勢が生まれる

仕事へのストレスが軽減されると、従業員の仕事に対する姿勢に変化が起きます。企業に対するエンゲージメントがアップし、企業の成長に向けた団結力が生まれると、主体的に業務に取り組むようになるでしょう。

タイムマネジメントはなぜ必要?

片っ端から手をつければ、タスクは自ずと進むのではないかと思う人もいるかもしれません。わざわざ時間を割いてまで、なぜタイムマネジメントが必要なのでしょう。

タイムマネジメントは、作業効率を上げてさらなる成果を得ることを目的としています。時間の使い方を管理することで、作業に集中できる環境を整えます。

もしタイムマネジメントをしなければ、

・作業の重複や着手する順番を誤り、遅延が発生する

・段取りができず作業効率が低下する

・終わりが見えず、精神的な焦りを感じる

・リソースが把握できず、正確な工数管理ができない

という状態になって、ミスやトラブルを招きかねません。

自分が使える時間、ひとつのタスクに費やせる時間、タスクの着手順などが明確になるタイムマネジメントをすることによって、余裕を持った働き方ができ、結果として成果につながります。

また、テレワークの普及と共に、時間ではなく成果で評価されるようになると、時間当たりの生産性が高い人材が求められるようになるでしょう。そのために必要なのが、タイムマネジメントなのです。

タイムマネジメントの方法

時間を有効活用し最大限の成果を出すためにも、タイムマネジメントは体調管理と同様に重要です。仕事ができる人、できない人の分かれ道でもあるので、マスターすべきは時間術。全員に平等な「時間」をいかにうまく使うかを考えてみましょう。

今日から取り入れられるように、タイムマネジメントの基本のステップをまとめてみました。慣れないと時間がかかってしまい、その時間が無駄に思えるかもしれませんが、慣れると簡単にできるようになります。

タスクの洗い出し

タイムマネジメントの基本は、タスクの洗い出しです。

タスクを洗い出す際は、必ず紙などに書き出すようにしましょう。前日、仕事が終わる前に翌日のタスクを書き出しておいても、仕事を始める前にその日のタスクを書き出しても構いませんが、頭の中だけで考えるのではなく、可視化することが大切です。付箋などに書き出したり、タスク管理ツールを利用したりするとスムーズに管理ができます。

優先順位を付ける

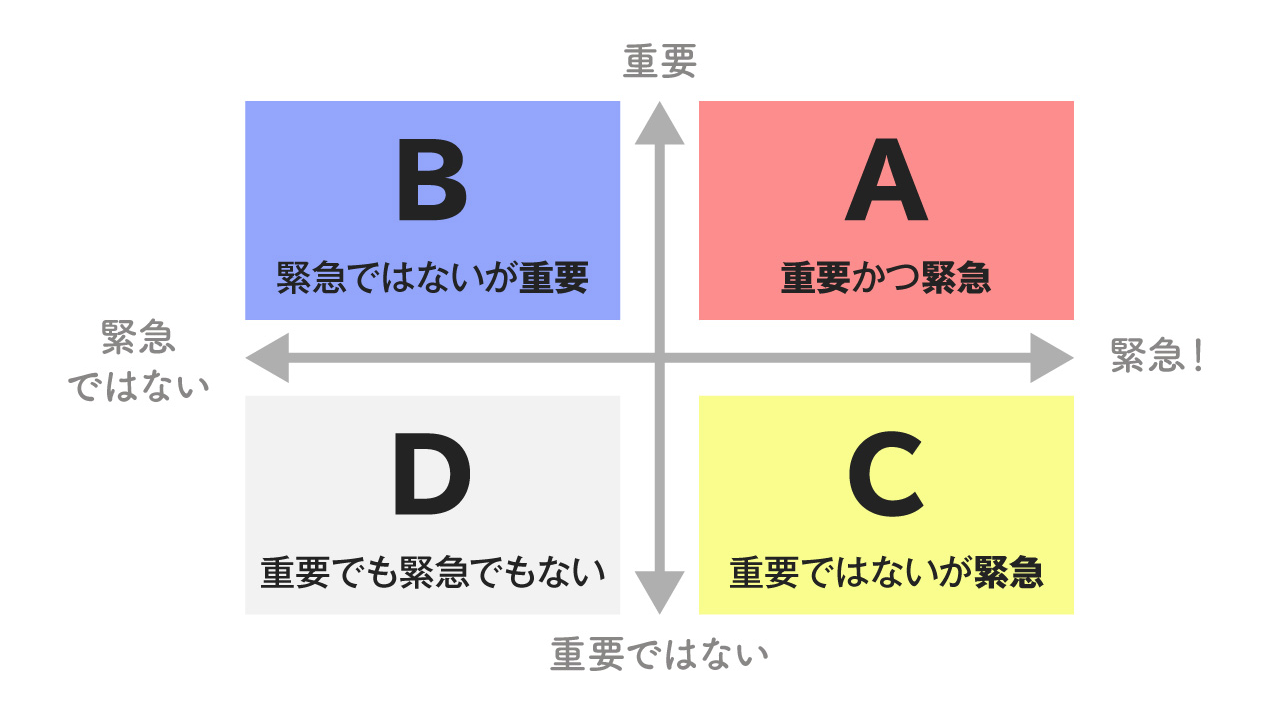

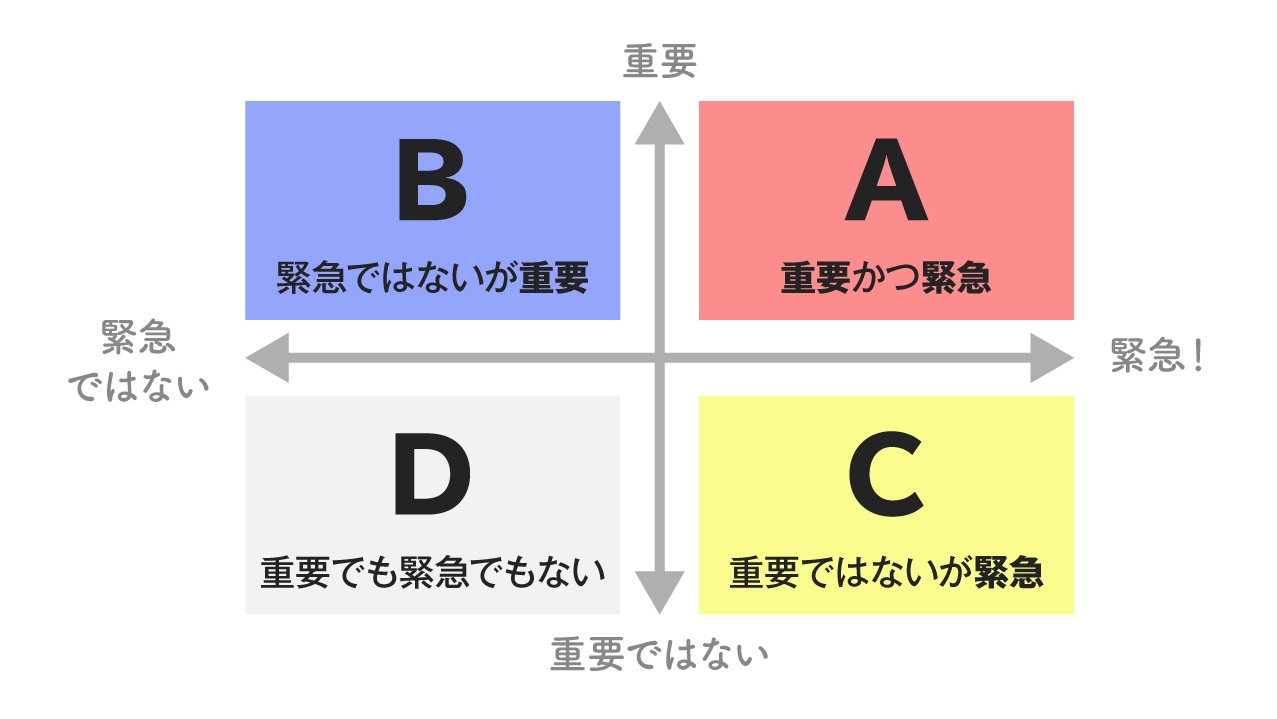

仕事には「緊急度」と「重要度」、2種類の度合いがあります。これらを判断軸にして、洗い出したタスクを分類してみましょう。緊急度は、締め切りを元に「緊急かそうでないか」を判断します。一方、重要度はそのタスクに関わる人数が多いか少ないかといった「規模感」が判断軸になります。

それを元に、「A:重要かつ緊急」>「B:緊急ではないが重要」>「C:重要ではないが緊急」>「D:重要でも緊急でもない」の順でタスクを分類し、着手します。

優先順位に従い、「A:重要かつ緊急」が済んだら、次は「B:緊急ではないが重要」に取り掛かりましょう。ここで疑問になるのが「C:重要ではないが緊急」が先ではないのか? という点です。緊急なものから着手すべきと思いきや、これには理由があります。

「A:重要かつ緊急」は「やらなくちゃ!」という気持ちが先行する、受動的なタスクがほとんどです。それに対して「B:緊急ではないが重要」は、急を要していないこともあり、保留しがちなタスクです。

これらは主体的なタスクで、自ら率先して着手しないと緊急性がない分、急かされることもありません。長期的に見てプラスなものや事業の根本に関わる重要な事柄が多く、最も重視されるべきタスクが、実は「B:緊急ではないが重要」なのです。これが2番目に着手すべき理由です。

▼優先順位 おすすめ記事

緊急度と重要度のマトリクス(時間管理のマトリックス)とは? タスクの優先順位の付け方や進め方のコツを解説

優先度・優先順位ってどうやって決めればいい? 設定方法のコツを紹介

タスクごとにかかる時間を見積もる

締め切りのある仕事には、その期日や時間を追記します。具体的な締め切りがないものでも、自分がいつまでに終わらせたいかを元に締め切りを設定し、書き足します。

また、それぞれのタスクにどれくらいの時間を要するかも見積もっておきます。1日の中でタスクが終わらない可能性が出てきますが、その場合は、翌日に回すことができるものから省いていきます。

時間の見積もりが甘いとすぐに予定が崩れてしまうので、少し余裕を持って設定しましょう。

時間の見積もりが下手ゆえに、結局時間通りにタスクが進まず「書き出して優先順位を付けても意味がない」と感じることがあり、それが続くとタイムマネジメントをやめてしまう原因になりかねません。

最初は難しいのですが、これも慣れてくるにつれだんだんと自分の作業スピードが把握でき、的確な時間を見積もることが可能になります。いずれは自分の作業を客観視し、業務効率を見直すのにも役に立ちます。

スケジュールに落とし込む

整頓されたタスクをスケジュールに落とし込み、実行することで、その日の業務が始まります。ここでも、記憶に頼らず、必ず書き残しておきましょう。

ただし、誰もが経験したことがあるように、スケジュール通りにタスクをこなせることは稀で、予定外の仕事を頼まれたり、急ぎの仕事が突然入ったり、時にはトラブルが発生することもあるでしょう。

そんな時は、まず優先順位に戻ってみます。今すぐ他の仕事をストップさせてまで着手すべきなら最優先にしますが、そうではない場合、前述した4つの優先順位に分類してみましょう。

また、いつもスケジュール通りに進まない場合はかかる時間の見積もりを見直す必要があります。タスクごとにアラームをかけるのもおすすめです。

▼スケジュール管理 おすすめ記事

仕事効率化・業務効率化を図るタスクのスケジュール管理のポイント〜ビジネスパーソン必読!

振り返りを行う

タイムマネジメントは計画・実行・振り返り・見直しのサイクルが非常に重要です。

振り返りの時間を設け、計画どおりに進んだか、目標を見失っていないか、時間配分は適切かなどを今一度考えてみましょう。課題が浮き彫りになり、より意義のあるタイムマネジメントが可能になります。もしも計画とのズレが発生していたら、軌道修正を行いましょう。

1日の終わりや週末や月末などのキリの良いタイミングがおすすめです。

大切なのは、振り返りを習慣にすることです。その時の状況によって時間の使い方は変わるので、振り返りは継続して行う必要があるのです。

タイムマネジメントのコツ

時間を有効に使うタイムマネジメントには、基本のステップのほかに5つのコツがあります。これらのコツを組み合わせることで、より効率アップにつながるタイムマネジメントとなり、一手間をかけてまで時間を管理するメリットを実感できるでしょう。

成果物のイメージを明確にする

タイムマネジメントによって達成したいことのイメージが漠然としていると、最適な行動を取るのは難しいといえるでしょう。あげたい成果とその期限を、定量的にイメージすることが重要です。

チームで業務に取り組んでいるのであれば、成果物のイメージを関係者全員が把握しておく必要があります。

もちろん、計画通り進まないことや途中で軌道修正が入ることも少なくありません。成果物のイメージは状況次第で変わるケースもあるでしょう。その都度、変更したイメージを共有することが重要なのです。

目的・目標を設定する

タイムマネジメントは、タスクの時間配分やスケジュールのマネージにとらわれがちですが、そのためには目的や目標の設定が欠かせません。目的や目標が明確になってこそ、優先順位の高さや達成期限を決めることができます。

目的や目標を設定する時には、以下の2点を心がけましょう。

・専門用語や横文字などは避け、わかりやすく表現する

・数値を用いて具体的に示す

そうすることでタスクの進捗状況や達成基準を判断できます。

タスクの洗い出しの際はできる限り細分化する

タスクを洗い出す時には、分解できるところまで細分化します。タイムマネジメントでは、この「細分化」という作業が非常に重要です。

「セミナー登壇者へ講義依頼をする」といった大きなタスクのままでは、時間を正しく見立てられません。

「セミナー登壇者へ講義依頼をする」というタスクの場合、

ーセミナーの概要書類を作る

ー登壇者に電話で依頼

ー登壇者に概要書類を送る

ーセミナー当日までのスケジュールを作成する

というような、細かなタスクに分けていきます。

そうすることで作業時間の想定がつきやすくなり、スケジュールの実現可能性が増します。

また、どの作業にどれくらいの時間をかけているかがわかるので、振り返りもしやすくなるでしょう。

必ず優先順位を付ける

タスクに優先順位を付けることは必ず行ってください。重要度と緊急度の2軸からなる「緊急度と重要度のマトリクス」を用いてA〜Dにタスクを分類することで、優先順位が明確になります。

A:重要度 高・緊急度 高

B:重要度 低・緊急度 高

C:重要度 高・緊急度 低

D:重要度 低・緊急度 低

【タイムマネジメントの方法】の章でも触れているので、ここでは割愛しますが、この工程はタイムマネジメントに必要な工程です。省くことなく行いましょう。

人に任せられる業務はないかを確認する

タスクの細分化や「緊急度と重要度のマトリクス」でタスクの分類をすると、なくても困らないタスクや自分でやる必要のないタスクが見えてくるはずです。

それらのタスクのほとんどは【D:重要度 低・緊急度 低】に振り分けられるので、不要なタスクは削り、人に任せられるタスクは手放すことを検討しましょう。

手放すとは、「他の人への仕事の移管」と「システムなどによる自動化」が考えられます。他の人へ仕事を移管する場合、今後自分のポストを引き継ぐであろうメンバーに任せたり、社外に外注したりするなど、タスクによって適した方法を選びましょう。

「システムなどによる自動化」を選ぶ場合、RPAの導入やマクロの利用などを検討するといいでしょう。

時間に余裕を持ってスケジュールを立てる

遅延やミスなどのトラブルや緊急性の高いタスクの追加など、予定通りに進められなかったり突発的な対応が求められたりした際には、柔軟な対応が求められます。

どんな時でも冷静に対処するために、スケジュールには時間の余裕を持たせておきましょう。また、スケジュールに余裕をもたせておくことで気持ちのゆとりが生まれ、ミスが減らせるはずです。

もしなんのトラブルもなく、予定通りに作業が進んだ際は、振り返りやフローの改善などに時間を使うと良いでしょう。

同じ作業はまとめる

成果物が同じになるタスクや同時に対処できる作業はまとめて行うことをおすすめします。

日々の業務には、別のプロジェクトであっても同じ手順を踏む作業や似ている作業があるはずです。バラバラに取り組んでいると、その都度頭を切り替えることになり、かえって労力がかかる場合があるでしょう。

同じ作業はまとめての管理や作業を行いましょう。そうすると効率的に作業ができ、生産性向上につながるのです。

例えば、

- A社宛の見積もりを作成

- A社にメール送付

- B社宛の見積もりを作成

- B社にメール送付

という順で繰り返し作業をしていると、切り替える場面が多くなり集中力が切れてしまったり、使用するツールの切り替えなどが発生するため手間がかかったりするでしょう。

- A社宛の見積もりを作成

- B社宛の見積もりを作成

- A社にメール送付

- B社にメール送付

というように同じ作業をまとめれば、作業効率がアップするでしょう。

QCDRSを意識し行動する

QCDRSは、下記の頭文字を取った言葉で、成果物についての概念を意味しています。

- Quality:品質レベル

- Cost:コスト

- Delivery:納期

- Risk:リスク

- Service:配慮

タイムマネジメントに対する成果物を定義する時には、以下のポイントを意識するようにしましょう。

・どの程度の品質にするか

・どのくらいのコストをかけるか

・いつまでに達成する必要があるか

・想定されるリスクはあるか

・リスクヘッジは必要か

日頃から業務の無駄を削除する

常日頃から、業務の中にある無駄を見つけて削減するように心がけましょう。

例えば、下記のような作業は無駄だと判断されやすい傾向にあります。

・資料を読み上げるだけの会議

・不必要な分業

・過剰な確認プロセス

・高すぎる品質の追求

プロジェクトマネージャーに会議資料を事前に提出し、チェックする工程を入れているとします。その場合、チェックの依頼から戻りまでの時間を逆算し、早めに作成せねばなりません。しかし、会議資料の作成ルールやチェックリストを作っておけば、チェックを省略できるかもしれません。

また、求められている品質を見直しても良いかもしれません。例えば、レイアウトを工夫してきれいな資料を作らなくとも、会議の席で補足すれば良いというケースは少なくないでしょう。資料は作らず、アジェンダのみ書き出しておけば事足りることもあります。過剰な作り込みはやめ、求められている資料を過不足なく作れば充分です。

パソコンスキルを向上させる

パソコンの操作スキルやITリテラシーを高めることも重要です。

アナログな作業のほとんどは、パソコンを使用すると効率アップするケースがほとんどです。ショートカットキーやユーザー辞書の利用、タイピングのスピードアップも作業時間の短縮につながります。

もしExcelなどの表計算ソフトを使用しているなら、マクロが使えれば作業を短時間で終えられるでしょう。

また、郵送やFAX、電話で行っていたやりとりをチャットツールに切り替えることで、コミュニケーションがスムーズになったり、複数名での情報共有が容易になったりします。過去のやりとりも振り返りやすくなるでしょう。

パソコンの機能やツールを使うことで、さまざまな負担を軽減できます。解決できるツールや仕組みがないか、常に気にかけておくといいでしょう。デジタルツールは日々進化しているので、1年前は解決策がなかったことでも、今は便利なシステムがあるというケースも少なくありません。

改善できた業務はないか振り返りを行う

スルーしてしまいがちですが、振り返りを行うこともタイムマネジメントのコツです。計画と実行を繰り返すだけでは、優れたタイムマネジメントとはいえません。

・目標を見失っていないか

・計画通りの進行ができたか

・時間配分や手順は適切だったか

など、振り返りの時間を設定しましょう。忘れてしまったり蔑ろにしてしまったりするようであれば、振り返る曜日を決めるなどし、ルーティン化するといいでしょう。

改善すべき点があったら、適宜軌道修正を行います。

タイムマネジメントに便利な5つのフレームワーク

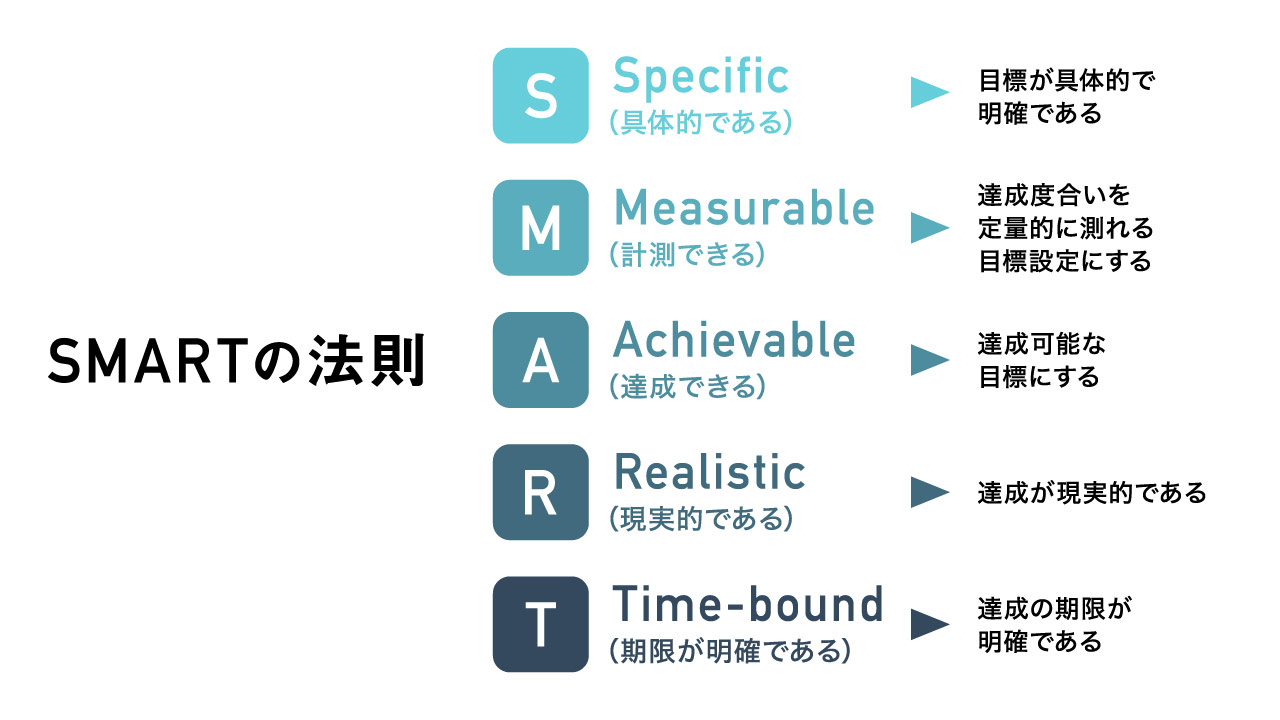

目標設定で使用する「SMARTの法則」

目標設定手法のひとつである「SMARTの法則」は、下記の5つの基準からなるフレームワークです。

- S:Specific 具体的である

- M:Measurable 計測できる

- A:Achievable 達成できる

- R:Realistic 現実的である

- T:Time-bound 期限が明確である

この5つを満たす目標を設定すると、

・モチベーションが維持される

・やるべきことがイメージしやすい

・ゴールが明確になる

・計画の精度が上がる

などのメリットがあり、目標の達成率が上がるといわれています。タイムマネジメントの目的や目標を設定する際に有効です。

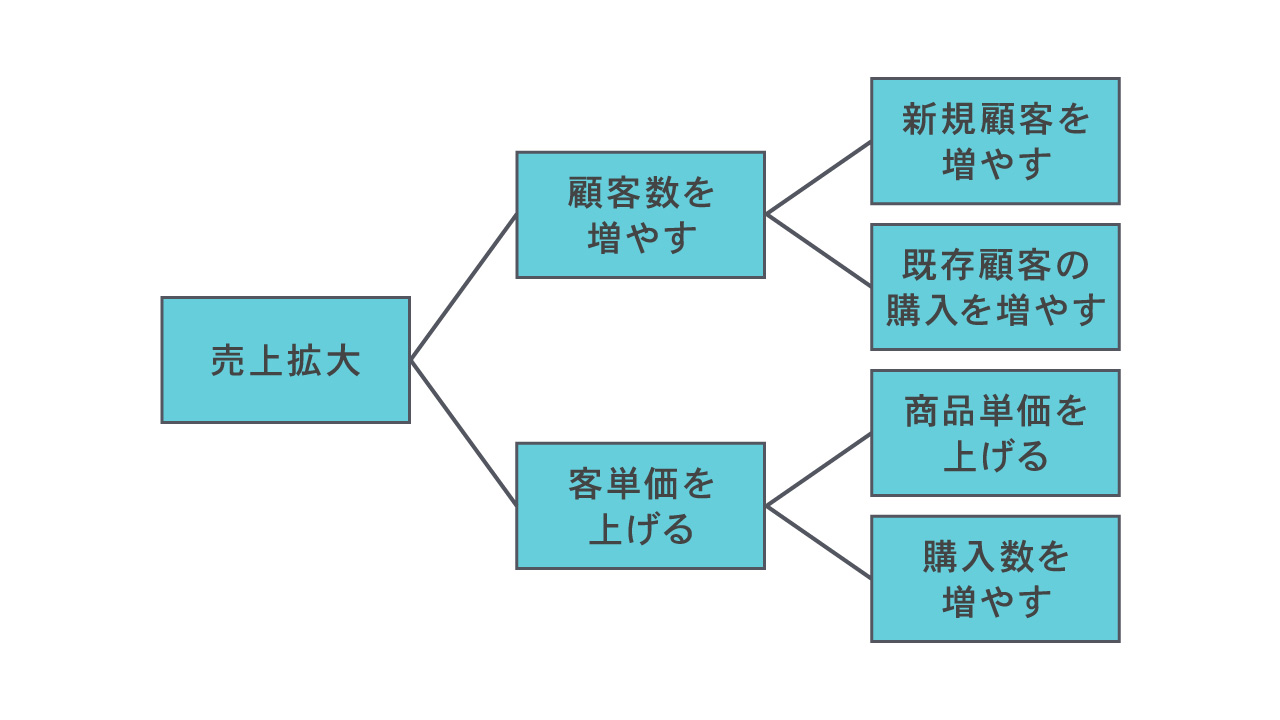

タスクを洗い出す「ロジックツリー」

ロジカルシンキングの基本的なフレームワークである「ロジックツリー」は、枝分かれするように1つのタスクを分解して考える手法です。

・全体像が把握しやすい

・タスクの漏れや重複を防ぐ

・目標の深堀りや見える化ができる

などのメリットがあり、本来は課題の解決や問題の分析を目的として使われていますが、タスクを洗い出す時にも役立ちます。

多くの場合、左端にプロジェクトの目標を書き出し、階層になるように具体的なタスクを枝分かれさせていきます。

タイムマネジメントの基本は、タスクの洗い出しとお伝えしましたが、論理的に分解できるロジックツリーを用いることで、あらゆる角度からの洗い出しができるでしょう。

タスクの細分化には「HIROEN」

「HIROEN(ヒロウエン)」は、タスクの細分化の際におすすめのフレームワークです。

HIROENの考え方では、タスクを分解すると以下の6つに分けられると考えられています。

- H:Hear(聞く) 誰かに聞くべきことはないか

- I:Inform(知らせる) 誰かに知らせることはないか

- R:Request(頼む) 誰かに依頼することはないか

- O:Operate(作業する) 作業することはないか

- E:Examine(検討する・調査する) 検討や調査をする必要はないか

- N:Negotiate(交渉する) 誰かに交渉すべきことはないか

プロジェクトを進める際に決めた目標に対し、やるべきタスクを分解していくと、この6つのタスクにほとんどの作業があてはまるとされています。

HIROENの6つの項目を基準にタスクを細分化すると、タスクの見落としや各タスクの工数の見通しがたち、タイムマネジメントしやすくなります。

優先順位付けには「フィジビリティスタディ」

フィジビリティは、実現可能性や実行可能性を意味する言葉です。「フィジビリティスタディ 」は、計画がうまくいくかを検証するフレームワークで、優先順位を決める時にも有効です。

優先順位付けのフレームワークとして、「緊急度と重要度のマトリクス」は前章でも触れていますが、重要度の判断が難しい時にはフィジビリティスタディを使うことをおすすめします。

このフレームワークでは、コストやリスクなどの実現可能性(フィジビリティ)と成果や効果の大きさ(インパクト)の2つの視点を持って、タスクの優先順位を決められます。

限りある時間を最大限有効に、そして効率よく使うためには、優先順位を検証することが必要なのです。

振り返りには「PDCAサイクル」

プロジェクトマネジメントで用いるフレームワークの王道「PDCAサイクル」は、タイムマネジメントのシーンでも活躍します。

- P:Plan 計画

- D:Do 行動

- C:Check 評価

- A:Action 改善行動

PDCAサイクルを用いた振り返りは、上記の4つを順に検証することで、より適切なタイムマネジメントができます。

時間の使い方を計画し(Plan)、計画に沿って実行(Do)、実際の行動や成果を分析・評価し(Check)、改善する(Action)というのが、ひとつのサイクルです。

PDCAサイクルは一度行えば良いというわけでなく、複数回繰り返すことで成果を得られます。これは、計画がうまくいかなかった時はもちろん、計画通りに進んだとしても、必要な作業です。

PDCAサイクルの詳しい説明やコツは下記の記事をご覧ください。

▼PDCAサイクル おすすめ記事

PDCAサイクルとは? 基本やコツ・成功事例などを紹介

まとめ

「1日の計は朝にあり」という諺(ことわざ)は、計画は早めにしっかり立てると良いという戒めです。時間の使い方も同様で、あらかじめしっかりと計画を立てることで作業効率をアップさせます。

また、タイムマネジメントは仕事のタスクのみが対象ではありません。効率を上げるためには休憩を軽視せず、休むことも仕事とみなしてしっかり組み込んでいきましょう。仕事と休憩のバランスも効率アップの秘訣なのです。

時間を味方に付ければこっちのもの! 「仕事ができる人」とみなされるのも、時間の問題かもしれません。