次々と積み重なるタスクを効率良く消化するには、緊急度と重要度を元に優先順位を付けることが大切です。ビジネスシーンでは「緊急度と重要度のマトリクス(時間管理のマトリックス)」を用いて優先順位の判断を行います。

本稿では、緊急度と重要度のマトリクスでタスクを分類する方法や優先順位の付け方を紹介します。時間管理のマトリクスでタスクを効率化させるポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

緊急度×重要度のマトリクス(時間管理のマトリックス)とは

「時間管理のマトリックス」とは、アメリカのスティーブン・R・コヴィー氏のベストセラー著書「7つの習慣」の中で提唱されている、タスク管理の手法です。

タスクを「緊急度」と「重要度」を基準に優先順位を見極めるため、「緊急度と重要度のマトリクス」とも呼ばれています。

仕事を効率的に進めるため、緊急度と重要度に応じてタスクを4つに分類し、物事の優先順位を判断する仕組みです。

タスクの緊急度とは

タスクの緊急度は、すぐに対応すべきか否かで分類します。「納期日が迫っている」「即時解決しなければ大きな問題につながる」など、時間に余裕のないタスクが緊急度の高いタスクです。

一方、すぐに対応する必要がなく、後回しにできるタスクは、緊急度の低いタスクです。納期に余裕がある業務やチームの長期的な計画などは、緊急度の低いタスクに分類します。

タスクの重要度とは

タスクの重要度は、プロジェクトや仕事の成否に関わるか否かで分類します。重要度の高いタスクは、必ずしも即座に対応しなければならないとは限りません。しかし、正しい対応をしなければ、長期的な利益の減少や生産性の低下などに影響を与える可能性があるため、慎重な判断が必要です。

結果や成果に与える影響が大きいタスクは重要度の高いタスク、結果や成果に与える影響が小さいタスクは重要度の低いタスクと考えると良いでしょう。

緊急度×重要度マトリクスのメリットとは

緊急度と重要度マトリクスに基づいてタスクを分類することで、仕事にはどのような影響が生じるのでしょうか。

ここでは、緊急度×重要度マトリクスを活用することで得られるメリットについて紹介します。

仕事の効率化

多くのビジネスパーソンは、同時に複数のタスクを抱えています。複数のタスクを緊急度と重要度で区分していない場合、優先順位の高い仕事を後回しにしてしまったり、後回しにできる仕事に時間を割いてしまったりと、仕事の効率が低下する可能性があるでしょう。

緊急度と重要度マトリクスに基づき、タスクを正しく分類することで、いま取り組むべきタスクに集中でき、仕事の効率化が期待できます。

不要なタスクを見極められる

複数あるタスクの中には、緊急度も重要度も低い、不要なタスクが存在している可能性があります。

タスクの優先順位を付けることで、やらなくても問題のない不要なタスクを見極めることができます。限りある時間を有効活用でき、より付加価値の高い仕事に時間を費やせるようになるでしょう。

モチベーションの向上

手当たり次第にタスクに取りかかっていては、何をいつまでにやればいいのかが把握できません。常に仕事に追われている感覚になり、仕事に対するモチベーションは低下するでしょう。

緊急度と重要度のマトリクスを活用すれば、タスクの整理ができ、今やるべきことが明確になります。タスクを一つひとつ確実に消化していくことで達成感が得られ、仕事に対するモチベーションも向上するでしょう。

リソース分配の最適化

緊急度と重要度マトリクスは、組織やチームにおけるリソース分配の最適化も可能となります。

タスクを適切に区別することで、やるべき業務が可視化され、優先度の高いタスクに人材と時間を費やせるようになります。一部のメンバーに業務が偏ることがなく、タスクを適切に割り当てられるでしょう。

リソース分配の最適化は、組織やチームワークのパフォーマンスの最大化につながります。

タスクを4つに分ける必要性

タスク管理の重要性は理解していても、「タスクを分類する時間がもったいない」という方も多いのではないでしょうか。

タスクを頭の中だけで考えていると、正確な優先順位を導き出すことは困難です。そこで、緊急度と重要度のマトリクスを用いて、重要か重要ではないか、緊急か緊急ではないかを組み合わせた4つに分類を行い、優先順位を明確にすることが可能となります。

緊急度と重要度のマトリクスは優先順位にとどまらず、タスクの本質を見極めるためにも有効な手法です。タスクに対する主観を手放し、客観的に優先順位が判断できるようになるのです。

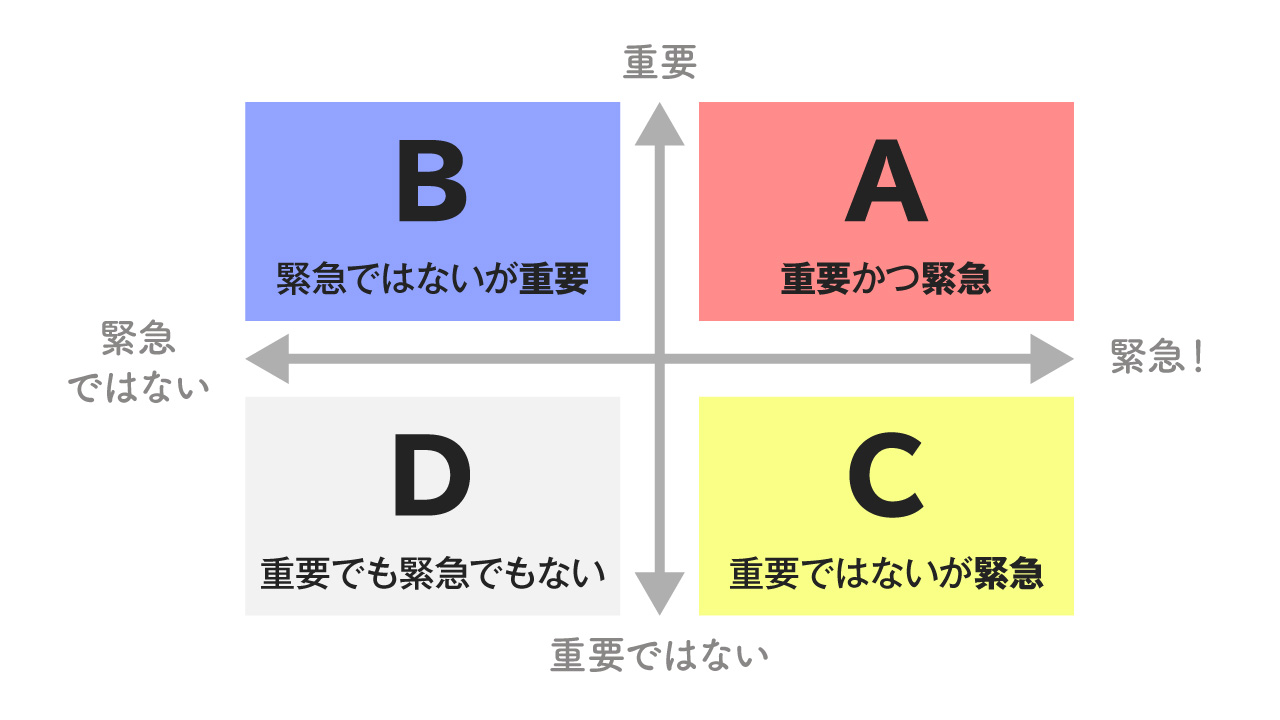

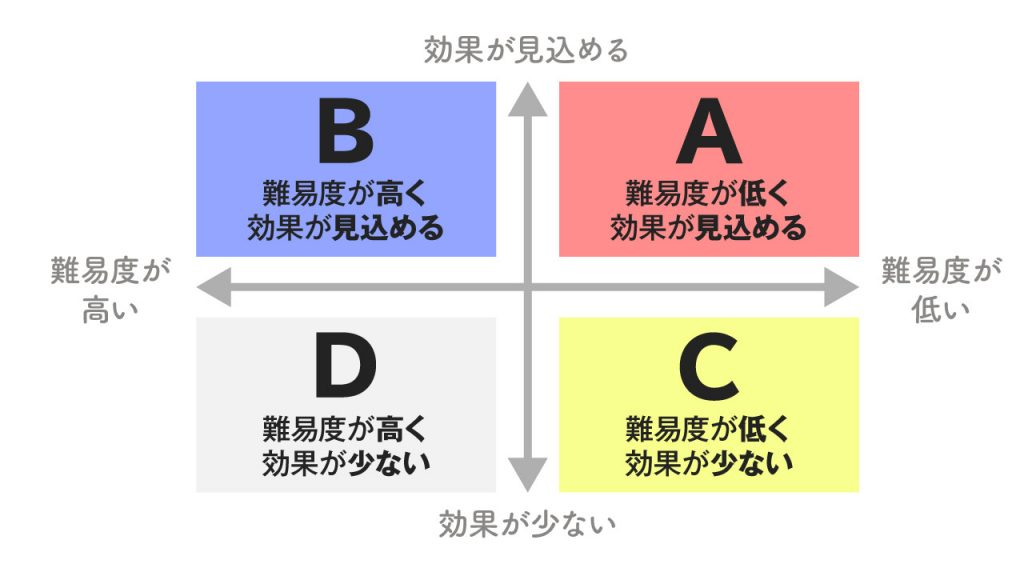

以下の図をご覧ください。

「緊急度と重要度のマトリクス」では、縦軸と横軸それぞれに「緊急度」と「重要度」を置き、A〜Dのようにタスクを4つに分類します。

A:重要かつ緊急なタスク

B:緊急ではないが重要なタスク

C:重要ではないが緊急のタスク

D:重要でも緊急でもないタスク

重要度が高いタスクは、後回しにすると長期的に影響が及ぶ恐れがあるものを指しますが、必ずしも即時に対応する必要があるかというと、そうではありません。

緊急度が高いタスクは、後回しにするとトラブルの元になりうるため、他の業務の手を止めてまで工数を割くようなものを指します。ほとんどが第三者からの依頼で、自分にとって重要なタスクではない場合もあります。

緊急度×重要度マトリクス(4象限)の詳細

緊急度と重要度のマトリクスの4分類について、それぞれの特性を詳しく解説します。

A:重要かつ緊急

緊急度と重要度のマトリクスのAに分類されるのは、緊急であり重要なタスクです。最も優先順位が高いことはいうまでもありません。

顧客からのクレーム対応や突発的なトラブル対応、納期直前の作業など、即時対応を必要とするタスクが、重要かつ緊急なタスクにあたります。

これらのタスクを放置すると、売り上げやクオリティに直結し、大きな損害になりかねません。ほとんどの場合、何よりも先にAの業務を片付け、次に分類されるタスクに進みます。

B:緊急ではないが重要なタスク

Bに分類されるタスクは、緊急度は低いものの、重要度の高いタスクです。緊急度が低いため、後回しにされたり見逃されたりしがちですが、長期的にとらえると価値を生み出す可能性を持つことがあります。

中長期計画の策定や人材育成、技術開発、品質改善、顧客との関係性構築などが分類されます。

緊急度の高いタスクに追われ、Bに分類されたタスクを後回しにしていると、本質的な成果が得られない可能性があります。また。Bの業務を後回しにし続け、すぐに取り組まなかったがために緊急度が上がり、Aの領域に繰り上がるケースもあるので注意が必要です。

そのため、Bに分類されたタスクに取り組む時間を意識的に確保する必要があります。これがとても重要なポイントで、Bの業務によってAに当てはまるタスクの削減や、全体的な作業効率のアップにつながることもあります。

C:重要ではないが緊急のタスク

Cの領域に分類されるのは、重要度が低いが緊急度は高いタスクです。いつまでたってもタスクが減らない人は、Cのタスクに追われていることが予想されます。

突然の来客への対応や重要ではない打ち合わせ、それほど重要ではない電話やメールの返信、作業報告書の作成などがCに分類されるタスクです。

タスクの優先順位を決めるカギを握るのは、BとCのタスクです。Cのタスクを優先するあまり、本来優先すべきBのタスクに使う時間がなくなっては意味がありません。

そこで、Cのタスクの効率アップや取捨選択が必要となります。ルーティーンであるタスクの自動化や仕組み化をして効率をあげたり、不要なタスクを洗い出し、Dの領域に移動させたりしましょう。

D:重要でも緊急でもない

緊急度と重要度のマトリクスのDは、重要度も緊急度も低いタスクで、当然ながら優先度は最も低い領域です。

移動時間や待ち時間、不要な打ち合わせや意味のない名刺交換会など、「時間の浪費」と感じるタスクはDにあたります。

しかし、Dにあたるタスクの中には、緊急ではないからといって後回しにしていると、Cの領域に移動するケースがあります。

優先順位の考え方

緊急度と重要度、2つの異なる側面でタスクを分類したら、優先順位を決めていきましょう。

ここからは、実際の業務に落とし込めるように、優先順位の付け方について解説します。

優先順位が一番高いのは?

基本的には、緊急度と重要度のマトリクスのA→C→B→Dの順に優先順位を付け、着手します。しかし、そう単純ではないのが優先順位です。長期的な視点で考えると、BとCの優先順位の考え方は少し異なります。

長期的な視点で考えると、緊急ではないが重要なタスクであるBをCよりも優先して取り組むべきと考えられています。緊急度が高いものは重要であると思われがちですが、実はそうではないのです。

自分にとって重要なタスクであるBは優先して行い、Cのタスクは誰かに頼んだり、重要なタスクを終えた後にまとめて対処したりしましょう。

また、緊急度と重要度のマトリクスの同じ領域に分類されたタスクに優先順位を付ける場合、難易度と期待できる効果でマトリクスを作ると判断がしやすくなります。

A:難易度が低く、効果が見込めるタスク

B:難易度が高く、効果が見込めるタスク

C:難易度が低く、効果が少ないタスク

D:難易度が高く、効果が少ないタスク

上記の場合、A→B→C→Dの順に優先順位を付けます。

優先順位が高い順にタスクをこなすコツ

毎日たくさんのタスクに追われ、気づいたら緊急なタスクだけが完了し、重要なタスクに手を付けられないままということもあります。

優先順位を意識し、高い順にタスクをこなすには、以下のポイントをおさえておきましょう。

・タスクの期日と目標値を決める

「いつまでに」「どこまでやるか」ということを予め決めておきます。長期的なタスクの場合は尚更、マイルストーンを置いて、少しずつ進めることが大切です。

・業務を可視化する

優先順位を付けたタスクは、todoリストやタスク管理ツールに落とし込み、見える化します。それによって抱えているタスクのボリュームや進捗状況が俯瞰できます。

・簡単なタスクは書き出す前に片付ける

数分で終わるようなタスクは緊急度と重要度のマトリクスに書き出す前に片付けてしまいます。書き出す手間を省くことはもちろん、タスクが多いと圧迫感が生まれます。簡単なタスクは先に片付け、大きなタスクに集中して取り組みましょう。

優先順位に沿ってタスクを消化できると、タスクに追われることもなく、いつまでも終わらない重要なタスクを抱え続けるモヤモヤがなくなります。それによって、気持ちの余裕が生まれるはずです。

▶︎「マイルストーン」はどうやって書けばいいの? 書き方や具体例を紹介。

時間管理のマトリクスでタスクを効率化させるポイント

時間管理のマトリクスは、タスクの優先順位を正しく判断するために有効な手法ですが、より効果的に活用するためには、いくつかのポイントがあります。

ここでは、時間管理のマトリクスでタスクを効率化させるポイントを紹介します。

緊急度と重要度を区別するルールを作っておく

時間管理のマトリクスを有効活用するためには、タスクを緊急度と重要度で区別する判断力が必要です。判断に迷い、区別する作業に時間をかけすぎてしまっては本末転倒です。とはいえ、急ぐあまりに判断を間違ってしまってはいけません。

タスクの分類がタスク消化以上の作業とならないよう、あらかじめ、緊急度と重要度を区別するためのルールを作っておくと良いでしょう。

一目でわかるルールを決め、管理表などを作成しておくと、スピーディー且つ正確に区分ができます。便利なタスク管理ツールを活用するのもおすすめです。区別する際に悩む時間を削減することで、タスクのさらなる効率化が目指せます。

1日にやるタスクのスケジュールを決める

時間管理のマトリクスを活用し、緊急度と重要度によってタスクの優先順位を付けたとしても、1日の作業量を無視してしまっては生産性の向上は見込めません。1日にやるタスクに上限を設定し、無理のないスケジュールをたてると良いでしょう。

タスクはバランスよく消化することも大切です。1日のスケジュールに、重要度や緊急度の高いタスクばかりを詰め込んでいては、タスクの消化にムラが生じます。

また、いくら緊急度や重要度の低いタスクとはいえ、いつまでも先延ばしにしていては、やがて業務に支障が生じるでしょう。緊急度と重要度による優先順位は守りつつ、タスクをバランスよく消化できるよう、1日のスケジュールをたてることは、タスクの効率化につながります。

緊急度も重要度も低いタスクをやらなくても済む方法を考える

時間管理のマトリクスでDに分類された、緊急でも重要でもないタスクでも、消化するためにはある程度の時間を割かなければなりません。

緊急も重要度も低いと判断されたタスクは、取り組む前に「本当にやるべき必要があるのか」を再考してみると良いでしょう。

繰り返し行っているタスクの中には、実はやらなくて済むタスクが紛れているかもしれません。便利なツールを利用することで簡略化できるタスクや、部下や他のチームメンバーに任せた方が効率の良いタスクもあるでしょう。

成果や結果に大きな影響を与えない上に緊急ではないタスクに関しては、やらなくても済む方法を考えることもタスクを効率化させるポイントです。

TeamHackで緊急度と重要度を管理し、優先順位を見分ける

チームでのタスク管理ツールであるTeamHackでは、スターやタグを使用して、緊急度と重要度を管理し、優先順位を見分けることが可能です。

タスクにスターを付けておくことで、優先して着手すべきタスクがわかります。

例えば、翌日一番はじめに着手すべきタスクにスターを付けておくことで、業務のスタートがスムーズになったり、クリティカルパスとなるタスクにスターを付けておくことで、影響度の高いタスクを可視化できたりするなど、フレキシブルに使用が可能です。

より細かく緊急度と重要度に分類するのであれば、タグ設定が便利です。

緊急度と重要度のマトリクスのA〜Dに分類されるタスクごとに「タグ名」を設定できます。より視覚的に分類するためには「タグカラー」も付けておくといいでしょう。

さらに、TeamHackでは画面中央枠にあるタスク一覧の上部にあるボタンで、タスクを絞り込むことができます。

スターのついているタスクはもちろん、タグごとにタスク一覧を表示できるため、タスクの見直しがしやすいことはもちろん、今やるべきタスクだけを表示し、集中して取り組む環境を作ることも可能です。

TeamHackの他にも、タスク管理ツールは様々な種類がありますので、用途や目的に合わせて使用するツールを検討するといいでしょう。

▶︎【2023年版】タスク管理・To Do管理ツールのおすすめ15選!導入のポイントも紹介

【2023年版】無料のタスク管理ツールおすすめ13選 | 個人・チーム向けを分けて紹介

まとめ

緊急度と重要度のマトリクスは、仕事の効率化に大きな影響を与えることがわかりました。

緊急度と重要度の判断はタスク管理にとどまらず、働き方の見直しにもつながります。自分にとって重要なタスクを改めて認識できれば、より有意義な時間の使い方ができるようになるでしょう。先を見据えた「備えの時間」をいかに確保し、取り組んでいくかが重要なのです。