P・F・ドラッカーは、「マネジメントの父」と称される経営学の巨匠です。ドラッカーの名前を多くの日本人が知っているのには、意外な理由があります。

2009年に『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』(岩崎夏海 著/ダイヤモンド社 刊)が出版されました。「ドラッカー×女子高生」という不思議な組み合わせで書かれた本は、なんと250万部以上を売り上げて大ベストセラーになったのです。

本稿では、マネジメントに関わる人なら誰でも一度は聞いたことのある『マネジメント-基本と原則』(P・F・ドラッカー 著/ダイヤモンド社 刊)について、簡単にまとめてみました。

ピーター・ドラッカーとは?

ドラッカーは1909年にウィーンで生まれ、フランクフルト大学にて法学の博士号を取得、投資銀行に勤めました。

1946に出版した著作『企業とは何か?』では、世界で初めて組織運営のノウハウを体型的にまとめあげ、注目を集めました。ドラッカーは生涯にわたり経営学をよくするために活動をしています。

ドラッカーの理論は、企業だけではなく、政府機関や慈善団体などのあらゆる組織に応用することができ、大きな影響を社会に与えています。

ドラッカーが生み出した用語・概念

現在、ビジネスパーソンが日常的に使用している経営に関する用語や概念は、ドラッカーによって生み出されました。

例えば、TeamHackersでもたびたび触れている「ナレッジマネジメント」もそのひとつです。ナレッジマネジメントは、組織や個人が持っている経験やノウハウ、知識、技術はもちろん、顧客情報までもチーム内で共有し、組織力を高める手法のことをいいます。

情報も経営資源という考えのもと、一元管理して活用し、価値や競争力を高めることを目的としています。

▼ナレッジマネジメント 関連記事

情報の蓄積だけではダメ。ナレッジ・マネジメントを成功させるには?

他にも、

・ナレッジワーカー

・分権制・事業部制

・マーケティングとイノベーション

などは、ドラッカーによって生み出され、広がった用語や概念です。

ドラッカーのマネジメントとは

ドラッカーの著書『マネジメント-基本と原則』は、1974年に出版されました。それから50年ほどが経った今でも、その内容は古くなることなく、ビジネスパーソンの中で語り継がれています。

ドラッカーのマネジメント理論

「組織として成果を上げさせるための道具、機能、機関」

これがドラッカーによるマネジメントの定義です。

「マネジメント」というと、経営層や上司が部下を管理する手法をイメージしますが、ドラッカーのマネジメント理論では、さらに広義を指しています。組織の成果につなげる活動の全てが、ドラッカーが提唱したマネジメントといえます。

つまり、経営層や上司に限らず、組織の成果に関わる人は全て、マネジメントを必要としています。

企業における「成果」は「利益」を意味し、ドラッカーのいう「利益」とは「顧客の創造」を意味します。つまり、企業が管理する「ヒト・モノ・カネ」を最大限活用して、顧客を創造する「道具、機能、機関」がマネジメントである、と解釈できます。

ドラッカーのマネジメントは、下記の順を追って行います。

定義を定める

事業の定義が何であるかを定めます。顧客は誰か、顧客に対して何を提供できるのかを明確に定めましょう。

ドラッカーのいう「顧客」とは大変広い意味を持つので、クライアントやカスタマーはもちろん、組織を構成するメンバーなどの関係者も含まれています。

目標を立てる

企業の目的である「顧客創造」を達成するための目標を立てましょう。短期的な目標や長期的な目標、行動目標など、目標は複数の視点から立てます。

目標設定は、マネージャーに求められる能力のひとつです。マネージャーの役割については、後の章でも解説します。

マーケティングを行う

顧客が求めているものを把握するために、マーケティングを行います。ドラッカーは著書の中で、「マーケティングは販売を不要にする」と、顧客を知ることの重要性に言及しています。

改善する

マーケティングの結果を加味して改善を行います。さらなる成果を求めるためには、これまでにない新たな価値を提供し、顧客を創造する必要があります。

ドラッカーは、企業の発展と成長のためにも、改善と顧客の創造が必要不可欠だと述べています。

マネージャーの役割

ドラッカーのマネジメント理論においても、マネージャーは非常に重要な役割を担っています。

マネージャーとは、経営者やチームのリーダーなどの組織の長を指しています。成果を出すために、以下のような役割を果たさねばなりません。

・投入したリソースに対し、大きなアウトプットを出す

・目の前にある仕事と、先を見据えた仕事のバランスをとる

そのためには、自身が担当する作業だけでなく、組織全体の進捗管理や目標設定、部下の育成など、多岐にわたる業務をこなす必要があるのです。

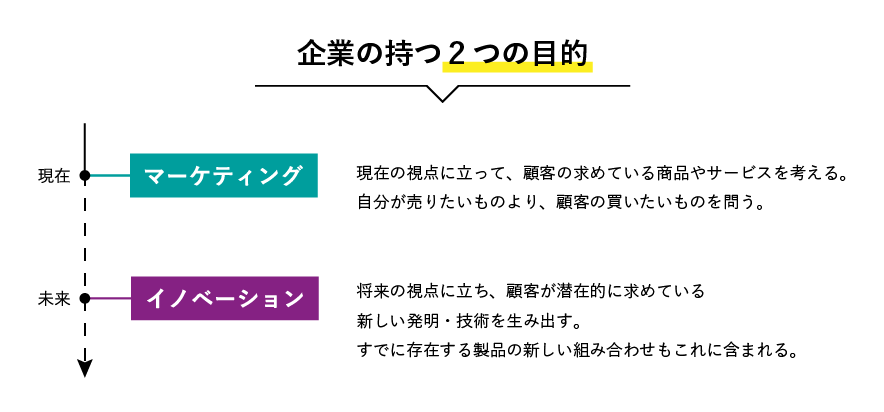

ドラッカーが提唱する企業の2つの機能

ドラッカーは、企業には2つの目的があると説いています。マーケティングとイノベーションです。

マーケティング

マーケティングは「顧客」からスタートしなければならないと、ドラッカーは述べています。まずは、顧客の「現実・欲求・価値」を考えることが先決です。

マーケティングは「私たちが何を売りたいか?」ではなく「顧客が何を買いたいか?」を常に問い続けなくてはなりません。

イノベーション

イノベーションとは、「新しい満足を生み出す」ことです。

イノベーションと聞くと、多くの人は「新しい発明・技術」のことだと考えます。しかしそれには少し誤解があります。なぜなら、すでに存在する製品を組み合わせることで新しい価値を生み出すことも立派なイノベーションだからです。

企業は絶えず成長し続けなければなりません。そのために、イノベーションは不可欠です。

マーケティングのコモディティ化

昨今、あらゆる産業で起きているマーケティングのコモディティ化についても触れておきましょう。

コモディティ化とは?

コモディティ化とは、高い付加価値を持っていたプロダクトが、差別化要因を失うことで市場価値が下がり、一般的な量産品になってしまうことをいいます。

コモディティは元々、「日用品」や「必需品」などの、誰でも気軽に手に入れられる、一般的な「商品」を指します。マーケティング用語として用いられるコモディティ化とは、市場がブルーオーシャンだったため高値でやりとりされていたプロダクトが、品質や性能、ブランド力、オリジナリティなどで差別化できなくなり、「一般大衆化する」という意味合いとなります。

コモディティ化が起こると、

・ユーザーの選択基準が価格だけになる

・企業はプロダクトを安価で製造せざるをえなくなる

・経営を圧迫する

などの悪循環が生まれます。

マーケティングにおけるコモディティ化とは?

マーケティングのコモディティ化とは、性能や品質では競うことができなくなり、コストダウンによる競争を余儀なくされることです。コモディティ化は、組織として避けたい事態といえるでしょう。

価格競争が起こることで市場は拡大するものの、プロダクトの生産に必要な原価に近づくことで、利益は縮小してしまいます。

脱コモディティ化をするために

「脱コモディティ化」とは、価格のみで起こる競争から脱出を図ることをいいます。コモディティ化していては、企業の経営が悪化してしまいます。そこで企業は、プロダクトの持続的イノベーションが求められるのです。

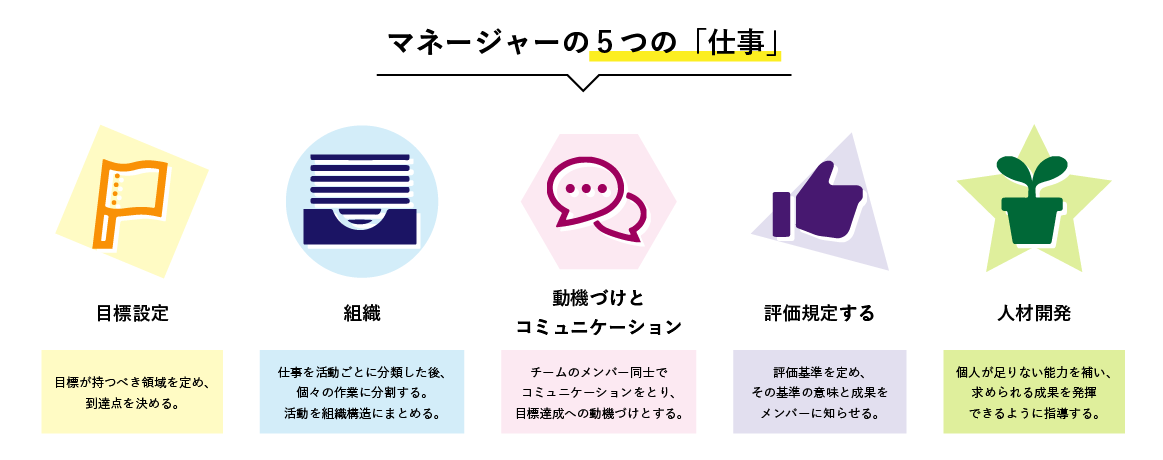

マネジメントに必要な5つの能力

ラッカーはマネジメントに必要な能力を以下の5つに分けて解説しています。この5つは、主にマネージャーの仕事とされることが多くあります。『マネジメント 基本と原則』の一文を引用しながら紹介します。

目標設定

「目標には、はじめからチームとしての成果を組み込んでおかなければならない。それらの目標は、常に組織全体の目標から引き出したものでなければならない。組み立てラインの職長さえ、企業全体の目標と製造部門の目標に基づいた目標を必要とする。」

マネジメントにおいて重要とされるのが目標設定能力です。

組織の向上を目指した目標設定をします。組織全体の目標はもちろん、メンバーの強みを考慮した、メンバーごとの目標設定も必要です。

目標設定により、メンバーのモチベーション維持や、目標の達成に向かう原動力になるでしょう。マネージャーは設定した目標をメンバーに共有し、落とし込む必要があります。目標達成へのプロセスを描き、メンバーを導きます。

目標を設定する時には、以下の点に注意しましょう。

・目標は適度に高く、低すぎないこと

・目標の達成期限が妥当であること

・目標は分かりやすく、定量的に表すこと

▶︎目標設定 関連記事

目標設定の5つの方法とは!設定のポイントや注意点を紹介

組織づくり

「マネージャーは、自らの資源、特に人的資源のあらゆる強みを発揮させるとともに、あらゆる弱みを消さなければならない、これこそ真の全体を創造する唯一の方法である。」

マネジメントに必要な能力の2つ目は、人という資源を活用し、組織として機能させる能力です。成果を上げられる強固なチームをつくるには、組織づくりが必要です。

ドラッカーは自身の著書の中で「人的資源の強み」に言及しています。限られた時間内で成果を上げるためには、優先順位を決めて、時に手放す選択も必要です。人的資本の強みを最大限に発揮できる組織をつくることが、マネージャーに求められています。

強みを活かし、弱みを手放す組織づくりによって、達成できる目標が大きくなります。

コミュニケーション

「コミュニケーションとは、知覚であり、期待であり、欲求であり、情報法ではない。」

コミュニケーションなしに成り立つ組織はほぼないといってもいいでしょう。高いコミュニケーション能力も、目標を達成できるチームのマネジメントに必要な能力のひとつです。

コミュニケーションとは、単なる情報伝達ではなく、知覚させることです。ただ情報を伝えるだけにとどまらず、相手の期待や欲求を理解し、利用することで、知覚レベルに落とし込むようなコミュニケーションが求められているといえます。

マネージャーはコミュニケーションによってチームのモチベーションをコントロールします。そのためには、一方的に意見を押し付けるのではなく、メンバーの話に耳を傾けて向き合う必要があります。

また、メンバー間のコミュニケーションがスムーズになるような配慮も行います。

評価測定

「いかなる組織であっても、メンバーの欲求やニーズを満たさなければならない。この個人の欲求を満たすものこそ賞や罰であり、各種の奨励策、抑止策である。」

マネジメントには、組織を構成する人を適切に評価し、測定する能力も必要です。

目標に対する達成度の評価を通じて成果を上げる仕組みは、ドラッカーのマネジメントの手法が大いに影響を与えています。期待や欲求を認識した上で目標を設定し、明確な評価基準を設け、納得のいく評価をすれば、組織のメンバーは自らの位置付けや役割を理解するでしょう。

適切な評価やフィードバックがあれば、メンバーがパフォーマンスを発揮し続けられる組織が作られるはずです。

人材開発

「人材の育成に取り組む。ここで自分自身の能力開発を忘れてはならない。人の強みを引き出すことが最も重要な点である。」

組織にとって、人材は最も重要な経営資源です。マネジメント次第で、部下の能力を活かすことも殺すこともできるといっても過言ではないでしょう。適切なマネジメントで人材を育成できれば、成果を最大化できます。

組織に属する人を育成するために、人の強みを引き出し、育てる能力を磨く必要があります。求められる成果に対し、足りないスキルを見つけ出し、どうしたら補えるのかを指導します。

ドラッカーの名言

マネージャーにはたくさんの能力が求められることが分かりましたが、時には、苦手なことに向き合うこともあるでしょう。

困難な課題に向き合う時に頭の片隅においておきたいのが、ドラッカーの名言です。ドラッカーは著書の中で、経営に関わる名言を多数残しており、それらは多くの企業の指針となっています。

今回はドラッカーの名言7つを取り上げ、それぞれの意味を解説します。

マネジメントは権力ではない、人を活かす責任だ

「マネジメントはもともと権力を持たない。責任を持つだけである。その責任を果たすために権限を必要とし、現実に権限を持つ。それ以上のなにものも持たない。」

出典:『マネジメント』

マネージャーを任されると、メンバーとの間に隔たりができ、途端に上下関係ができることがあります。マネージャーは立場が上だと錯覚する人もいるかもしれません。

しかし、ドラッカーは「マネジメントは権力ではなく責任である」と述べています。マネージャーが一定数の権力を持つのは、それ相応の責任を負うからであり、責任を果たすために、適切な範囲で権力を行使せねばなりません。

自分の立場を見失いそうになった時、思い出してほしい名言です。

人が成果を出すのは強みによってのみである

「人が何かを成し遂げるのは、強みによってのみである。弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしい。強みに集中し、卓越した成果をあげよ。」

出典:『マネジメント』

成果を上げるためには、強みのみが必要であると、ドラッカーは述べています。

苦手なものを強みに変えようと努力するよりも、ただひたすらに強みだけに集中することで、高い成果を収められるといいます。

組織づくりや人材開発をする際には、念頭に置いておきましょう。

強みは当然とできるもので気づかない

「知っている仕事はやさしい。そのため、自らの知識や能力には特別の意味はなく、誰もが持っているに違いないと錯覚する。逆に、自らに難しいもの、不得手なものが大きく見える。」

出展:『創造する経営者』

「強み」の特徴を表現しているのがこの名言です。強みとは、意識しなくとも当然にできることなので、ほとんどの人は自らの強みに気付くことができません。しかし、強みを認識してこそ、強みに集中しパフォーマンスよく成果を上げられます。

強みを見つけ、引き出しながら利用し合える関係性を構築できた組織は、成功できるとドラッカーはいいます。そのためには、定期的なフィードバックなどを行い、強みを的確に把握できる仕組みが必要です。

他社との比較で自社の強みを見つけ出す

「他社はうまくできなかったが、わが社はさしたる苦労なしにできたものは何かを問わなければならない。同時に、他社はさしたる苦労なしにできたが、わが社はうまくできなかったものは何かを問わなければならない。」

出展:『創造する経営者』

ドラッカーは、強みにフォーカスして高い成果を上げることをたびたび説いていますが、この名言の本質もそこにあります。

他社では成功したが、自社では失敗したもの

他社では失敗したが、自社では成功したもの

両者を比較し、分析することで、これまで気付いていなかった自社の強みを見出すことができるのです。

組織の目的は、人の強みを爆発させ、弱みを無くすこと

「人のマネジメントとは、人の強みを発揮させることである。人は弱い。悲しいほどに弱い。」

出展:『創造する経営者』

こちらも「強み」を最大限に活かすことを提唱するドラッカーの思想が色濃く現れている名言です。最大の経営資源である個々の強みを最大限に発揮させ、一方、弱みは極力なくすことが、組織をマネジメントする上で必要だといいます。

強みに焦点をあてることで、パフォーマンスの高い組織ができあがるのです。

凡人が非凡な働きをできる組織が目指すべき組織である

「組織の優秀さとは、凡人をして非凡な働きをなさしめることにある。」

出典:『マネジメント』

組織づくりをする際には、この名言を思い出します。組織づくりの際に本当に大切なのは、優秀な人材に依存するのではなく、優れた人材に依存した経営から脱することです。

平凡な人でも非凡な働き方ができれば、組織としての成果が増えます。

・凡人の非凡と思える強みを引き出す

・凡人の非凡な部分をメンバー同士で影響し合う

などを意識しましょう。

聞け、話すな

「リーダーは話すな、聞け!」

出典:『プロフェッショナルの原点』

マネジメントする立場にある者は、話すことよりも部下の話に耳を傾けることが大切だと伝えています。これが意外とできていないことであり、実践するのは難しいとされています。

まず、組織において立場が上の人へ異論を唱えるのは簡単なことではありません。そこで、聞くことを意識したコミュニケーションが必要となるのです。

リーダーとなる人が部下の意見に耳を傾けることで、見落としていたものに気が付くことができます。また、意見の吸い上げがなされることで、信頼関係が築かれるでしょう。

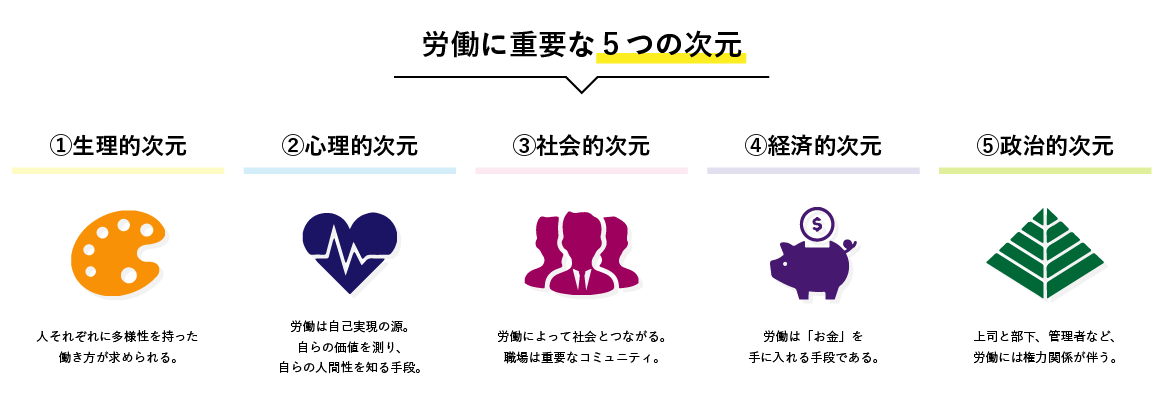

ドラッカーが提唱する労働における5つ

「労働」の生産性を向上させる、即ち「ヒトとヒトが活き活きと働ける」ようにすることは、その性質上捉えにくさがあり、今日においても理想的な状態からは、程遠いといえるでしょう。

ドラッカーは、「仕事と労働のバランス」を取るためには「労働」の定義を知るべきだと述べ、労働に対するマネジメントを以下の5つの次元に分けています。この5つの要素から、マネジメントすべき「労働」について考えてみましょう。

1. 生理的な次元

「人を機械のように扱わない」ことは、労働を生理的次元から考えた時に重要視すべき事柄です。

例えば、ひとつの作業を長時間延々と繰り返すことや、自分の働くスタイルに選択権がない場合において、人は疲弊します。複雑な作業を依頼することで、より満足度の高い仕事ができるかもしれません。

労働する人にあった形の仕事、即ち、多様性を持った働き方が求められるのです。

2. 心理的な次元

働くことはコインの表と裏のように、苦痛と喜びであると、ドラッカーはいっています。働くことは人格の延長線上にあり、自己実現の手段として心の動きを左右します。

自分の価値を知り、成長し、自分を知ることができるという心理的な側面を、労働を通して考えられるのです。

3. 社会的な次元

ドラッカーは、人と社会のつながりのうち、最も大事なものを労働としています。確かに、1日の時間のうち、私たちは多くの時間を働いて過ごしています。人は働くことで社会に属することができるのです。

つまり、労働は「社会とのつながり」を提供する場として、重要な役割を持っており、この「社会とのつながり」こそ、労働のモチベーションになるのです。

4. 経済的な次元

経済的な次元では、私たちの多くが「お金」を手に入れる方法として労働をすると述べています。労働による収入はやがて支出になると同時に、他の誰かの収入になります。

金銭を得るために労働をし、労働によって得た金銭を使うことで、他の労働者の金銭を生み出しているのです。

5. 政治的な次元

企業において、あらゆることに必ず「権力」が付いてまわることを指摘しているのが、政治的な次元です。このような労働の政治的次元を考慮することも、マネジメントにおいて重要なのです。

「上下関係」が正常に機能していないと、組織は成果を上げられずに衰退する恐れがあります。「命令するもの」と「命令を受け入れるもの」が共存するのが組織であり、労働するということです。

ドラッカーのマネジメントを学ぶのにおすすめ書籍

マネジメントを学ぶ上で基礎となる考え方を知りたい。

部下をどうやってマネジメントすればいいのか悩んでいる。

ドラッカーってよく聞くけど、どういう人なんだろう?

そんな人は、ドラッカーの書籍から、マネジメントを学ぶことをおすすめします。数ある書籍の中で、代表的な5冊を紹介します。

マネジメント[エッセンシャル版] – 基本と原則

著者:ピーター・F・ドラッカー 発売日:2001/12/14

『マネジメント-基本と原則』は、ドラッカーのマネジメント論をマネジメントビギナー向けにまとめた本格的入門書であり、大学やビジネススクールの教科書として使われることも多くあります。「マネジメントの仕事とは実践であり、成果を出すことである」と明確に定義し、働く全ての人に新しい目的意識と勇気を与えた本といわれています。

ドラッカー名著集1 経営者の条件

著者:ピーター・F・ドラッカー 発売日:2006/11/10

成果を出しているビジネスパーソンも実践しているというセルフ・マネジメントの大原則を、「8つの習慣」として紹介しているのが『ドラッカー名著集1 経営者の条件』です。

表題には「経営者の条件」とありますが、成果につながる考え方や強みを活かす方法、時間管理術など、 経営者に限らず、広くビジネスパーソンに役立つ内容が詰まった本といえるでしょう。

ネクスト・ソサエティ ― 歴史が見たことのない未来がはじまる

著者:ピーター・F・ドラッカー 発売日:2002/5/24

『ネクスト・ソサエティ』は、ドラッカーによる未来予測ともいえる一冊です。ドラッカーは本書で、少子高齢化のインパクトと、それによって生じる雇用やマネジメントの変化について記しています。それを受けて、今後の雇用やマネジメントの在り方、キャリアの積み上げ方など、興味深い議論がなされています。

ドラッカーが『マネジメント』でいちばん伝えたかったこと。

著者:小宮一慶 発売日:2011/7/8

ドラッカーの著書を全て読破した人気コンサルタントが、『マネジメント[エッセンシャル版]』で、ドラッカーが最も読者に伝えたかったことを分かりやすく解説しているのが『ドラッカーが『マネジメント』でいちばん伝えたかったこと。』です。

ドラッカーの本を読もうとしているものの、なかなか腰が上がらないという人は、まず初めにこちらを読んでみるといいかもしれません。

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

著者:岩崎 夏海 発売日:2009/12/4

映画化やアニメ化もされた『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』は、一躍ドラッカーの名前を有名にした一冊です。

野球部のマネージャーである主人公は、ドラッカーの著書『マネジメント』が、野球部を強くするために役立つと気付きます。ドラッカーの教えをもとに部員が力を合わせ、甲子園を目指すという青春ストーリーを通して、マネジメントについて知ることができます。

まとめ:『マネジメント-基本と原則』

この本に書かれている内容は、どんな世の中であっても「変わらざるもの」であるというドラッカーの言葉からも、「基本と原則」がいかに重要かがうかがえます。

ドラッカーの『マネジメント-基本と原則』には、ビジネスマンなら知っておきたい知識がたくさん詰まっています。マネジメントに携わる人はぜひ読んでおきたい一冊であることは、この先も変わらないでしょう。

TeamHackersの下記の記事でも、マネジメントについて解説しているので、本稿と合わせてご覧ください。

▼ドラッカー マネジメント関連記事

ドラッカーのマネジメントとは? 名言や手順について要約