さまざまなマネジメントについて解説しているTeamHackersが今回紹介するのは、目標設定や目標管理のシーンでよく使われる「KPIマネジメント」です。

混同しがちなKPIとKGIの違いやKPIの設定方法、マネジメントのコツや失敗例を通し、「KPIマネジメント」について考えてみましょう。

KPIマネジメントとは

KPIは、読んで字のごとく「ケーピーアイ」と呼びます。KPIマネジメントについて、まずは基本的な話から始めましょう。

そもそもKPIとは

重要業績評価指標や重要達成度指標を意味する「KPI」は、「Key Performance Indicator」の頭文字をとった言葉です。目標に向かうプロセスの中で、達成度合いを測ったり評価したりする時に用いられています。

ビジネスシーンでは設定したKPIを管理し、目標達成まで導くマネジメントのことを「KPIマネジメント」と呼びます。KPIを導入すると目標達成までのタスクが明確になり、目標の達成可能性が上がるといわれているのです。

KPIマネジメントを行う上で知っておきたい関連用語

KPIマネジメントを行う前に、知っておきたい関連用語があります。適切なKPIマネジメントを行うためにも、関連用語の理解を深めておきましょう。

KGI

KPIに似た言葉に、KGIがあります。KGIとは「Key Goal Indicator」の頭文字をとった言葉で、日本語では「重要目標達成指標」と訳されます。

KGIは、最終目標を数値化したものであり、達成度を計測するための指標です。

企業では、「売上高」や「利益率」などがKGIとして設定されます。具体的な数値を用いてKGIを設定することで、目指すべき目標が明確になり、組織内での理解や認識が統一されます。

最終的な指標となるKGIを分解したものがKPIです。つまり、KPIを積み重ねることで、最終的な指標のKGIの達成が叶います。

CSF

CSFとは、「Critical Success Factor」の頭文字をとった言葉で、日本語に訳すと「主要成功要因」という意味です。最終目標を達成する上で最も影響がある要因のことを指します。

KPIは具体的な数値を用いて設定するのに対し、CSFは数値化できない要素を示します。たとえば、KGIを「売上〇〇万円」と設定した場合、CSFには「営業力を強化する」「ブランドの知名度を上げる」といったプロセスを設定します。

KGIを達成するためのプロセスとしてCSFがあり、具体的な日々の行動指針を示すのがKPIです。KGIを頂点とし、その下にCSF、KPIがある階層構造をイメージすると良いでしょう。

KAI

KAIとは、「Key Action Indicator」の頭文字をとった言葉で、日本語では「重要活動評価指標」と訳されます。

KAIは、プロセスやタスクのパフォーマンスを測定するために使用される指標です。KGIを達成するため、KAIは具体的な活動を数値化して設定します。たとえば、「架電件数」や「PV数」などです。

KPIマネジメントでは、KPIとKAIを区別しなくても運用は可能です。しかし、KPIは組織の目標の達成度を測定し、KAIは具体的な活動を評価するための指標であることを理解することで、より効果的なKPIマネジメントが行えるでしょう。

PDCA

生産管理や品質管理など、継続的な改善を進めるためのフレームワークとして広く知られているのがPDCAです。

PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った言葉です。P(計画)からA(改善)までを1つのサイクルと捉えます。最後のA(改善)まで進んだら、再び最初のP(計画)へ戻ります。PDCAを繰り返すことから、「PDCAサイクル」とも呼ばれます。

定量目標・定性目標

目標は大きく分けて、定量目標と定性目標の2つに分類できます。

定量目標とは、具体的な数値で表す目標です。明確な数値で設定するKPI、KGI、KAIは、定量目標であるといえるでしょう。

数値による目標を掲げることで、目標の可視化ができ、達成への具体的な戦略を立てることができます。数値を用いることで、達成率や進捗状況をパーセンテージやグラフで表すことも可能です。

一方、定性目標とは、数値で表すことができない目標です。目標達成に必要な行動に着目することから「行動目標」とも呼ばれます。KGIを達成するためのプロセスを設定するCSFは、定性目標に分類されます。

定性目標は、現状をもとに、ゴールにたどり着くまでの望ましい行動を設定します。具体的なプロセスが明確となるため、経験の浅い従業員や新卒入社社員にも適用しやすい目標といえるでしょう。

定量目標と定性目標、どちらか一方では不十分です。目標達成には、2つの目標をバランスよく立てることが重要です。

トップダウン・ボトムアップ

トップダウン・ボトムアップは、組織内における意思決定スタイルを表す言葉です。

トップダウンは「上意下達」という意味があり、経営層などの上層部が意思決定をし、下層部に実行を指示する方式です。

上層部が主導権を握るため、迅速な意思決定ができるデメリットがある一方、従業員の判断スキルの低下やトップの能力に大きく左右されるといったデメリットも存在します。

対して、ボトムアップは「下意上達」という意味があり、下層部の意思決定を上層部が承認する方式です。

現場で働く従業員の意見を活かすことができ、現場に寄り添った意思決定ができるメリットがあります。しかし、現場のメンバーの意見を吸い上げる必要があるため、意思決定から実行までのスピードが落ちるデメリットがあります。

トップダウンとボトムアップは、どちらか一つに絞る必要はありません。それぞれのメリットを活かすためにも、状況ごとに使い分けるとよいでしょう。

KPIマネジメントが必要とされている理由・背景

KPIマネジメントの意味は理解できているものの、なぜKPIマネジメントが必要とされているのかを疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

ここでは、KPIマネジメントが必要とされている理由や背景について解説します。

人材の多様化

KPIマネジメントが必要とされている背景として、人材の多様化が挙げられます。

近年、日本ではあらゆる人材を組織に迎え入れる「ダイバーシティ」が求められていることはご存じの方も多いでしょう。あらゆる人材とは、性別や年齢、国籍、障がいの有無だけでなく、キャリアや経験、働き方などの多様性も含まれます。

人材が多様化することで、業務効率化や優秀な人材の確保が有利になる一方、ミスコミュニケーションによって足並みが揃わず、生産性低下のリスクが生じます。

KPIマネジメントを運用し組織が目指すべき方向が明確になれば、多様な人材を有効活用でき、競合他社に打ち勝つことができるでしょう。

ビジネス環境の複雑化

インターネットやスマートフォンの普及や経済のグローバル化により、ビジネス環境は急速に複雑化しています。不確実な要素も多く、事前の対策が難しいため、常に変化していくことを考えなければならない時代です。

ビジネス環境が複雑化していることにより、企業が直面する課題も多様化しています。このような状況下で企業として成長し続けるためには、環境に応じていかに迅速に対応していくかが重要です。

組織が重要な成果を達成し、競争力を維持するためにも適切なKPIを設定することが必要なのです。

生産性向上が必要になってきている

少子化による生産年齢人口の減少や働き方改革によって、人手不足が浮き彫りとなっています。企業は、限られた労働力を有効活用し、生産性向上を目指す必要があります。

行きあたりばったりに業務に取り組んでいては、リソースの無駄遣いが発生し、生産性向上は目指せません。生産性の向上には、リソースを最適化することが必要不可欠です。そこで、役立つのがKPIマネジメントです。

KPIマネジメントによって現状を可視化することで、リソースを正確に把握できます。リソースの無駄を削減し、適切に割り当てることで、生産性向上が期待できるでしょう。

KPIを設定する目的

ではなぜKGIのみでなく、KPIが必要なのでしょう。KPIを設定する目的について考えてみましょう。

目標達成率や生産性アップにつながる

KPIを設定すると、チームのメンバーやステークホルダーが現状や評価基準を同じ目線で把握できるようになります。目標に向かうためのベクトルや目指すべき数値が明確になるので、チーム内のコミュニケーションがスムーズになり、モチベーションを維持しながらKGIの達成を目指せるでしょう。

そんなチームが作れると、自ずと目標達成率や生産性がアップするといえます。

目標達成に必要な指標が明確になる

目標を達成するために必要な条件はわかっていても、それが数値化できていないと正しく目指すことができません。目標達成までにやるべきタスクやその程度をイメージし、的確に目指すためには、具体的な数値をKPIとして設定する必要があるのです。

KPIマネジメントを行うメリット

KPIマネジメントを行うことで、いくつかのメリットが得られます。どのようなメリットがあるのかを知ることで、より意欲的にKPIマネジメントに取り組めるようになるでしょう。

目標達成の指標を可視化できる

目標達成に必要なプロセスだけが明確になっていても、具体的な指標が明確になっていなければ、行動に落とし込むことができません。また、指標が曖昧な状態では、人によって目標の捉え方が異なり、成果にばらつきが生じる可能性もあるでしょう。

KPIマネジメントでは、目標達成に必要な指標を可視化します。数値目標という明確な指標は、組織内で共通認識を得ることができ、目標達成にも大きく影響するでしょう。

評価基準を統一化できる

評価基準が不明瞭では、従業員はどのような観点で評価されたのかがわからず、不満が生まれやすくなります。しかし、数値で測れる指標があれば、目標に対する達成率も数値で測ることが可能です。

組織内の評価基準を統一することで、上司は公平な視点で評価が可能となり、従業員からも不満が生まれる可能性も低くなるでしょう。

組織全体のモチベーション向上につながる

KPIで目標達成の指標や評価構造が明確化できれば、目標達成までのプロセスや課題、問題点を、組織全体で共有することも可能です。また、従業員も自身の目標達成度や成果を認識しやすくなり、業務に対する意欲が向上するでしょう。

組織において目標達成に対する意思統一ができれば、組織全体のモチベーション向上にもつながります。

KPIマネジメントのやり方

KPIを設定することはもちろん、マネジメントが必要不可欠です。KPIマネジメントでは、KGIやKSF(CSF)を設定して、最短で質の高い目標達成を目指します。

具体的にどのようなことをするのか、詳しくみていきましょう。

KGIを決める

KPIマネジメントでは、最終的な目標であるKGIを設定することから始めます。KPIはあくまで過程なので、目指すべきゴールであるKGIが明確である必要があります。

KGIは具体的な数値にすることが重要です。「チャンネル登録者数を増やす」「売上アップ」のようなKGIでは、曖昧で達成するためのプロセスや条件がわからず、KPIの設定も困難になります。

「なにを」「どうするのか」と細分化し、売上高・利益率・顧客人数のように客観的な数値を伴うように設定しましょう。

・人気YouTuberになる→1年以内にチャンネル登録者数を10万人にする

・売上アップ→今年度の売上を前年度に比べて20%増やす

期限や客観的な数値を伴うようにKGIを設定することで、適切な進捗状況や評価を得られるようになります。

KGIと現状のギャップの確認

次に、KGIに設定した数値と現在置かれている状況にどの程度のギャップがあるのかを確認し、ギャップを埋めるために必要なプロセスを具体化します。

KGIと現状のギャップが大きすぎる場合は、KGIが実現可能かを改めて検討する必要があるかもしれません。一方、ギャップがあまりない場合も目標として適切ではない場合があります。KPIマネジメントをするのであれば、達成する意義のあるKGIを設定しましょう。

KGIが適切であるかを見極めるためにも、現状とのギャップを確認する必要があるのです。

KSF・CSFを洗い出す

適切なKGIを設定できたら、どうすればKGIと現状のギャップを埋められるかを考えます。ギャップを埋めるための戦略を全て洗い出して、KGIの達成に必要な重要成功要因、KFS(CSF)を見つけ出しましょう。

ここで設定したKFS(CSF)がKGIを達成するための具体的なアクションになります。現状を分析した上で多角的に検討しましょう。

KPIを設定する

設定したKFS(CSF)を数値化し、KPIを設定します。

前述したKGI「1年以内にチャンネル登録者数を10万人にする」の場合、以下のようなKPIを定量的に指標として設定するといいでしょう。

・高評価の数

・再生時間

・視聴完了数

・再生時間

・インプレッション数

・クリック数

ここで重要なのが、数値を用いた指標にすることです。具体的かつ実行可能であるかをしっかり考えましょう。また、誰が見てもわかるようなシンプルな数値を設計する必要があります。

PDCAサイクルを回し改善を行う

KGIやKPIを設定するだけでは、KPIマネジメントとはいえません。

KGIやKPIの設定は、PDCAサイクルのPlan(計画)にあたります。その後、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)とサイクルを回すことで、KPIマネジメントの効果が得られます。

ビジネス環境は一定ではなく、常に変化し続けています。KPIを設定したまま放置した場合、環境の変化に対応できず、目標達成が難しくなるでしょう。

環境の変化に取り残されないためにも、PDCAサイクルを定期的に回し、進捗状況の判断と評価、そして改善を行いましょう。

KPIマネジメントのコツ

前章ではKPIマネジメントのやり方を解説しましたが、いうほど簡単ではないのがKPIマネジメントです。KPIマネジメントを成功させる5つのコツをまとめてみました。

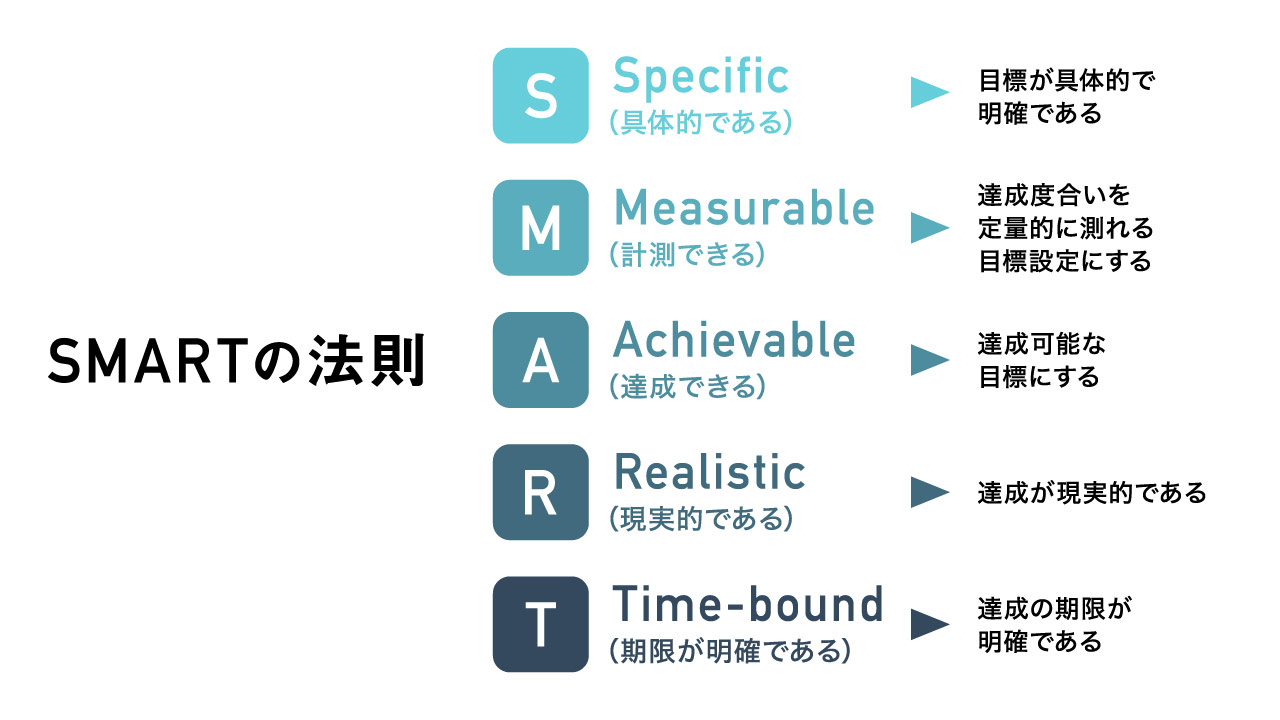

「SMARTの法則」を取り入れる

適切なKPIであるかを精査するには、ピーター・ドラッカーが提唱したフレームワークである「SMARTの法則」が効果的です。

「SMARTの法則」のSMARTは、以下の頭文字をとった言葉です。

Specific 具体的で明確か

Measurable 達成度合いを定量的に測れるか

Achievable 達成可能か

Realistic 現実的か

Time-bound 期限が明確か

この5つの要素を満たしているかを検証した上で設定したKPIであれば、目標は達成しやすくなると考えられています。

▶︎SMARTの法則をもっと詳しく!

SMARTの法則とは?目標設定の方法を具体例付きで紹介

KPIとその他の指標の関連性を確認する

KPIとその他の指標との関連性を確認することも、KPIマネジメントのコツのひとつです。関連性とは、KPIの数値が上下した際に、各指標の数値にも影響を及ぼすか、ということです。

KPIの数値に変化があるのに、KGIが全く変化しない場合、両者の間に関連性がないことが考えられ、KPIの見直しが必要かもしれません。数値の変化を観察するようにしましょう。

KPIに優先順位をつける

どんなマネジメントでも優先順位は重要ですが、KPIマネジメントも例外ではありません。KPIが複数ある場合、優先順位をつけましょう。

KPIの優先度は数値を調整することで見えてくるはずです。KPIの数値を変えながらKGIへの影響度を検証しましょう。その結果をもとに、どのKPIから取り組むべきかを決めます。

また、重要度と実現度のマトリクスをもとに優先順位をつけることもKPIマネジメントのコツです。実現性・重要度ともに高いものを優先することで、KGIとのギャップが早く埋まるでしょう。

達成度を評価する仕組みを作る

上層部がKPIマネジメントを行っていたとしても、実際に業務に取り組むのは従業員です。従業員のモチベーション維持のためにも、KPIの達成度を評価する仕組みを作っておくと良いでしょう。

たとえば、毎月設定した目標数値と実際の数値を照らし合わせ、現在の達成度合いを社内で共有します。目標を達成できていなければ、「もう少し頑張ろう」とモチベーションを持ち直すことができるでしょう。

現在地の達成度を適切に評価することは、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。

達成できない可能性も想定する

目標は必ず達成できるとは限りません。適切な方法でKPIを設定し、目標達成に必要なプロセスを明確化したとしても、予想しなかった出来事によって目標が未達成となるケースはよくあります。

達成することだけを考えていては、達成できなかった場合にどう対応すべきかがわかりません。混乱した状態では、さらなるマイナスの影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

KPIマネジメントでは、達成できない可能性を想定しておくことも重要です。「責任者は誰か」「調整や判断の手順はどうするか」などを事前に決めておけば、想定外の事態が発生した場合でも冷静に判断することができるでしょう。

関係者が納得のいく内容にする

KPIやKGIの数値に関して、チームのメンバーやステークホルダーなどの関係者が納得していることが大切です。

KGIを設定した背景はもちろん、KPIの必要性やKGIに与える影響を周知したうえで、達成度の評価基準やリスクヘッジまで共有し、合意を取りましょう。関係者の納得を得ていれば、同じ温度で同じ方向を見ることができるはずです。

たとえば、経営層が決めたKPIやKGIを現場が納得していないケースがよくあります。実際に施策に取り組む人が、「そんなKGIは達成できるわけがない」、「KPIに無理がある」などと思うことのないようコミュニケーションを取り、意見に耳を傾けるようにしましょう。

振り返りを定期的に行う

定期的な振り返りもマネジメントになくてはならないものです。KPIの達成度合いや進捗状況をPDCAサイクルを回して検証し、適宜改善を行いましょう。

数値が改善されていてもいなくても、その理由を分析し、より良くする手段を考えます。この検証と改善がKGIの達成を確実なものにします。

▶︎PDCAをもっと詳しく!

目標設定の重要性や設定のコツをフレームワークやアプリとあわせて紹介

KPIマネジメントの失敗例

良いKPIマネジメントをするためには、コツだけでなく失敗例から学びを得ることも大切です。よくある3つの失敗例を挙げてみましょう。

従業員のモチベーションの低下を招いている

KPIを設定することが従業員のモチベーションの低下を招いているケースがあります。

KPI設定は関係者全員が理解できるようなシンプルな指標にします。複雑な数値や曖昧な数値では、メンバーごとの目標達成の基準にズレが生じてしまいます。KPIの設定によって混乱を招き、モチベーションを下げることになるでしょう。

また、実現が困難なKPIもモチベーションの低下を招きます。目標値が高すぎるKPIではメンバーに不満を与え、やる前に諦めてしまったり本気で取り組めなかったりします。

特にKPIやKGIが、売上や利益、顧客数などの営業成績に直結する場合、数値に追われてしまい、モチベーション低下につながりかねません。目標達成に執着しすぎると、無理な営業やカスタマーの意思を無視した提案をしてしまうこともあるでしょう。

数値を追うことだけがKPIの本質ではありません。KPIやKGIをトップダウンで設定しないことや、設定した過程や背景を共有すること、適宜見直しをする意思があることなどを丁寧に伝え、モチベーションを低下させないようなマネジメントを心がけましょう。

KPIが複数設定されている

会社内やチーム内でKPIを複数設定してしまうことも失敗につながることがあります。

KPIを設定する時にKSF(CSF)を絞りきれず、それらを盛り込みすぎると、どの指標を優先するかわからず混乱を招きかねません。

KPIは最も効果のありそうな指標に絞って有効性を確かめるもので、複数設定し、実行するものではありません。複数ある場合は優先順位をつけ、ひとつずつ取り組むようにしましょう。

ビジネスの環境にKPIが対応できていない

KPIがビジネスの環境に対応できていないことも失敗につながります。KPIマネジメントには振り返りが大切であることはお伝えした通りですが、環境の変化に対応できているかも、KPIを見直す時に重要なポイントになります。

外的要因で予定がズレた、トラブルが起きた、期限の見立てが違っていたなど、環境が変化した時には、フレキシブルにKPIの見直しをしましょう。

まとめ

目標を達成するためのカギを握っているのが、KPIマネジメントです。目標達成度が数値で可視化できるため、さまざまなビジネスシーンで導入され、業務改善に一役買っているといってもいいでしょう。

チームの強化やメンバーのモチベーションを高めるためにKPIマネジメントを行い、目標を達成できるチームを作っていきましょう。