何かを成し遂げるためには、ほとんどの場合は目標を設定し、それに向けた行動を起こすでしょう。ビジネスシーンにおいては、その目標を確実に達成するために、戦略を練ることも少なくありません。そこで重要なのが、そもそもの目標設定の方法です。適切に設定した目標であれば、達成できる可能性は高くなります。

目標設定を上手に行うためのコツや、目標設定に役立つフレームワークやアプリについて解説します。

目標設定の重要性

ただ単に目標を設定すると、それはただの願望や夢であり、ひとりよがりだったり空回りしたりすることがあります。それでは、目標を達成できる可能性は極めて低くなるでしょう。

目標は適切に設定せねばなりません。まず、目標設定がなぜ必要かを考えてみましょう。

取るべき行動が明確になる

目標設定があると目指すものと現状とのギャップが明確になるので、達成に向けて取るべき行動を具体的にイメージしやすくなります。

進捗状況・成果を可視化しやすい

目標設定なしに、進捗状況や成果は可視化できません。

進捗状況や成果の把握は非常に重要で、達成に向けて順調に進んでいるか、常に気にかけておく必要があります。スケジュールの遅延や品質の低下が発生していたら、直ちに軌道修正します。

仕事の効率がアップするため

労力や時間には限りがあるため、いかに有効活用するかが大切です。目標設定が曖昧では、不要な作業に労力や時間を費やしてしまい、リソースの無駄遣いとなりかねません。

目標設定により取るべき行動が明確になると、「達成するためにはどのくらいの労力と時間が必要なのか」が把握でき、適切なスケジュールを組むことができます。無駄な労力や時間を削減でき、限られたリソースの有効活用ができるため、仕事の効率アップが図れます。

モチベーションの向上

ゴールが見えないと、途中で頑張るモチベーションを見失ってしまいます。明確な目標であれば、達成まであとどれくらいかが分かるため、モチベーションは向上します。

目標設定が曖昧だったり不適切だったりすると、チームのメンバーが「やらされている感」を抱いてしまうことがあります。また、高すぎる目標では現実味がなく、低すぎる目標ではやりがいが見出せないため、設定する意味がありません。

これではチームのパフォーマンスが落ちてしまうので、適切な目標を設定する必要があるのです。

目標設定のコツ8選

やみくもに目標を掲げるのでなく、適切な目標を設定するべきだということを前章ではお伝えしました。では目標設定にはどのようなコツがあるのでしょう。ここでは8つのコツを紹介します。

Why・When・Whatを明確にする

目標設定をするときは、Why・When・Whatの3つの要素に分解します。

・Whyー『なぜその目標にすべきか』

・Whenー『いつまでに達成すべきか』

・Whatー『何を目標にすべきか』

これらを明確にしてから目標設定をすると、目標の解像度がアップします。プロジェクトマネージャーやチームのメンバーにとって、わかりやすく伝わりやすい目標であることは、今後達成に向けて進む際に非常に重要です。

また、これらの要素を深掘りする過程で、目標の実現可能性や意義、達成するプロセスも見えてくるでしょう。

目標を数値化し測定を可能にする

達成度や進捗状況が測定できるように、目標は数値化しましょう。

たとえば、「顧客を増やす」「営業成績アップ」という目標は漠然としており、何を目指すべきかがイメージできません。「上半期に新規顧客100名獲得」「1年で営業成績20%アップ」などと数値化すれば、目標を何%達成しているかが測定できます。

作業の途中でも進捗状況や達成度を正確に把握できるので、必要に応じて行動計画を見直し、目標値に近づけられるでしょう。

また、数値化することで逆算が容易になるため、目標達成までの行動計画が具体性を持ちます。「上半期に新規顧客100名獲得」という目標に対し、「何月までに何名獲得」というマイルストーンをおいたり、メンバーひとりあたりの目標値を割り出したりできるので、目標の細分化も可能です。

達成可能な目標にする

目標に向かって実際に手を動かすメンバーにとって達成可能な目標であることも、コツの一つです。

「今月中に新規顧客を100名増やす」という目標を掲げても、30日程度しかない1ヶ月間での達成は、あまりに非現実的です。

このような高すぎる目標では、達成可能性が高すぎてやる気をなくしてしまいます。また、果敢に挑んだとしても、疲弊するだけという結果になりかねません。逆にあまりに低い目標では、やりがいを感じられずモチベーションの低下につながります。

目標は易しすぎず難しすぎず、届くか届かないかというレベルで設定しましょう。この按配を適切に設定するには、日常的に自分やチームの能力やキャパシティを知っておく必要があります。

目標に対しての進捗を定期的に振り返る

目標達成に向けて前に進むことばかりを考えていると、省いてしまったり形式的なものになってしまったりしますが、進捗状況を定期的に振り返る時間は必ず確保しましょう。

振り返りを行い、予定通りのペースや品質で進んでいることがわかれば、

・順調に達成した要因は何か

・より良い手段はないか

などを検討し、今後に活かせるようなナレッジを得ます。

遅延や品質低下がみられる場合、

・行動計画は妥当であったか

・どこかに無理が発生していないか

などの要因を探り、計画を立て直すことができます。

このように定期的な振り返りの積み重ねによって、確実な目標や行動計画を立てるスキルが身につきます。

目標の期限を細かく設定する

進捗状況や達成度を把握するためにも、目標設定は週単位や月単位など、できるだけ期限を細かく設定しましょう。

いくら明確な目標設定をしたとしても、目標の期限が1年や3年と長い場合は、途中で目標を見失ったり挫折したりする可能性があります。

目標の期限を細かく設定し、一つひとつを確実にクリアしていくことで、前進している実感が得られます。未達成の目標が発生した場合は、早期に課題の対応策を立て、軌道修正することも可能です。

状況の変化に合わせて柔軟に目標を再設定する

5つめのコツは、「目標は絶対ではない」ということです。目標を達成するまでの過程では、計画時には想定していなかったことが起こり得ます。そんな時には、目標を再設定しましょう。

現状の目標のまま進むことができるのか分析を行い、変化した状況とマッチしないと判断したら、当初の目的にこだわらない柔軟さを持っておきます。

ここで重要になるのは状況の変化をいち早くキャッチするために、絶えずアンテナを外に向けておくことです。具体的には、報告や連絡、相談がしやすいチームビルディングや、進捗状況を随時確認できるツールの導入などをして、風通しの良い環境を整えましょう。

▶︎目標の再設定の関連記事

PM必見!プロジェクトが行き詰まったとき、目標を変更して軌道修正する方法

努力を習慣化する

設定した目標を実現するためには、努力を積み重ねることが必要不可欠です。

地道な努力を続けることは容易ではなく、一気にクリアしたくなる方も多いでしょう。しかし、目標は勢いだけで達成できるものではありません。仮に、勢いで目標達成ができたとしても、達成できた理由がわからず、次の目標達成へと活かすことはできないでしょう。

また、途中で息切れしてしまう場合も、適切な目標とはいえません。無理のない目標設定を行い、努力を習慣化できる環境を整えることも大切です。

楽しく続けることを意識する

目標達成を目指すためには、楽しく続けられる意識を持ちましょう。

目標達成に向かって努力し続けることは、決して楽なものではなく、時には楽しさを感じられないこともあるでしょう。辛さを積み重ねることは、仕事に対するモチベーションが低下し、目標の未達成につながります。

楽しさを感じられなくなった場合は、思い切って休んでみると良いでしょう。休息をとることでモチベーションが回復し、またポジティブな気持ちで目標達成を目指せるようになります。

良い目標と悪い目標

目標設定の重要性について解説してきましたが、どのような目標でも良いというわけではありません。目標には「良い目標」と「悪い目標」があります。

ここでは、「良い目標」と「悪い目標」それぞれの特徴について具体的に解説します。

良い目標とは?

良い目標とは、明確な方向性を持ち、正しい評価と管理が可能な目標のことです。

たとえば、売上増加を目指す場合、「前年対比120%の売上増加を目指すため、30人の見込み客にアプローチし、15件の新規顧客を獲得する」といった目標が良い目標です。

この目標には、「前年対比120%」という明確な数値が設定されているため、どのくらい達成できたかが把握でき、正しい評価が可能となります。

また、売上を増加させるために、「30人の見込み客にアプローチし、15件の新規顧客を獲得する」という方向性も明確です。結果だけでなく、どのように行動すれば良いかがわかるため、スケジュールも立てやすいでしょう。

数値に対する進捗も確認できるため、想定外のことが起こった場合も途中で軌道修正することが可能です。

悪い目標とは?

悪い目標とは、方向性が曖昧で、正しい評価と管理が不可能な目標のことです。

たとえば、「PV数を増やす」といった目標は、現状よりもPV数が増えるよう努力する意志は伝わるものの、方向性は曖昧です。具体的な数値もなく、明確な基準も欠けているため、正しい評価や管理ができません。

悪い目標は、タスクの優先順位がつけられなかったり、努力しているのに成果が上がらなかったりなど、仕事の効率化は目指せません。また、評価基準が曖昧なため、上司と部下の間に不信感が生まれる要因にもつながります。

このような事態を招かないためにも、明確な方向性を持ち、正しい評価と管理が可能な良い目標設定を行うようにしましょう。

目標設定に役立つフレームワーク

最後に、目標設定する際に役立つフレームワークを3つ紹介します。どれも難しいことを覚える必要はないので、すぐに取り入れられる方法です。

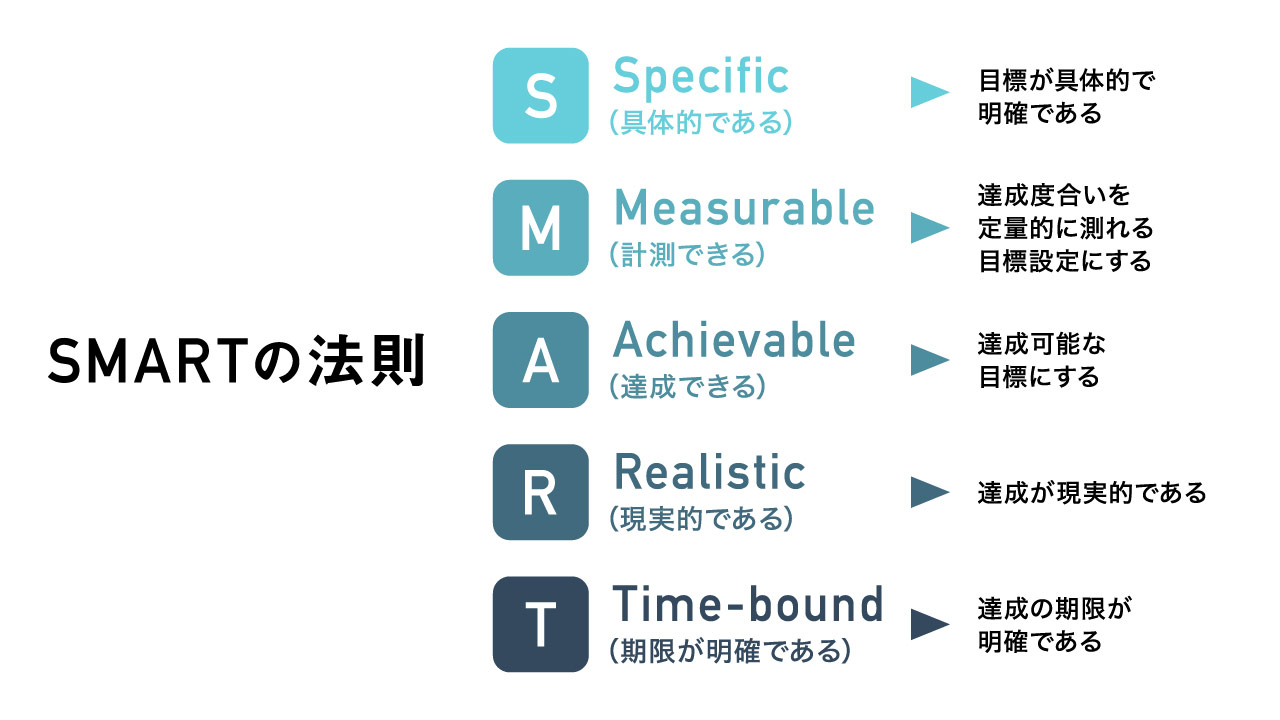

SMART

「SMART」は、ピーター・ドラッカーが提唱したフレームワークです。KPIやOKRの目標管理をするフレームワークの中でも、特に目標設定をする際によく用いられています。

SMARTには、目標設定に必要な要素が全て詰まっているといわれています。

構成する要素は以下の5つで、頭文字をとってSMART(スマート)と呼ばれています。

Specific 具体的である

Measurable 計測できる

Achievable 達成できる

Realistic 現実的である

Time-bound 期限が明確である

これらの要素を満たした目標であれば、目標は達成しやすくなると考えられています。

▶︎SMARTを用いた目標設定の関連記事

「理想」(目標)を明確にするところから、仕事の質向上が図れるのだという真実

PDCAサイクル

問題の解決や状況の改善を図ることを目的としたループ型のフレームワークが「PDCAサイクル」です。品質管理の父といわれる、W・エドワーズ・デミングが提唱しました。

PDCAサイクルでは、以下の4つの項目を順に回します。

Plan 計画

Do 実行

Check 評価

Action 改善

当初は生産管理や品質管理のプロセスの中で、改善すべき箇所を分析し見直すためのフレームワークとして提唱されたモデルで、継続的に回すことで、絶えずフィードバックを得ることができます。

▶︎PDCAサイクルを用いた目標設定の関連記事

PDCAサイクルとは?基本やコツ・成功事例などを紹介

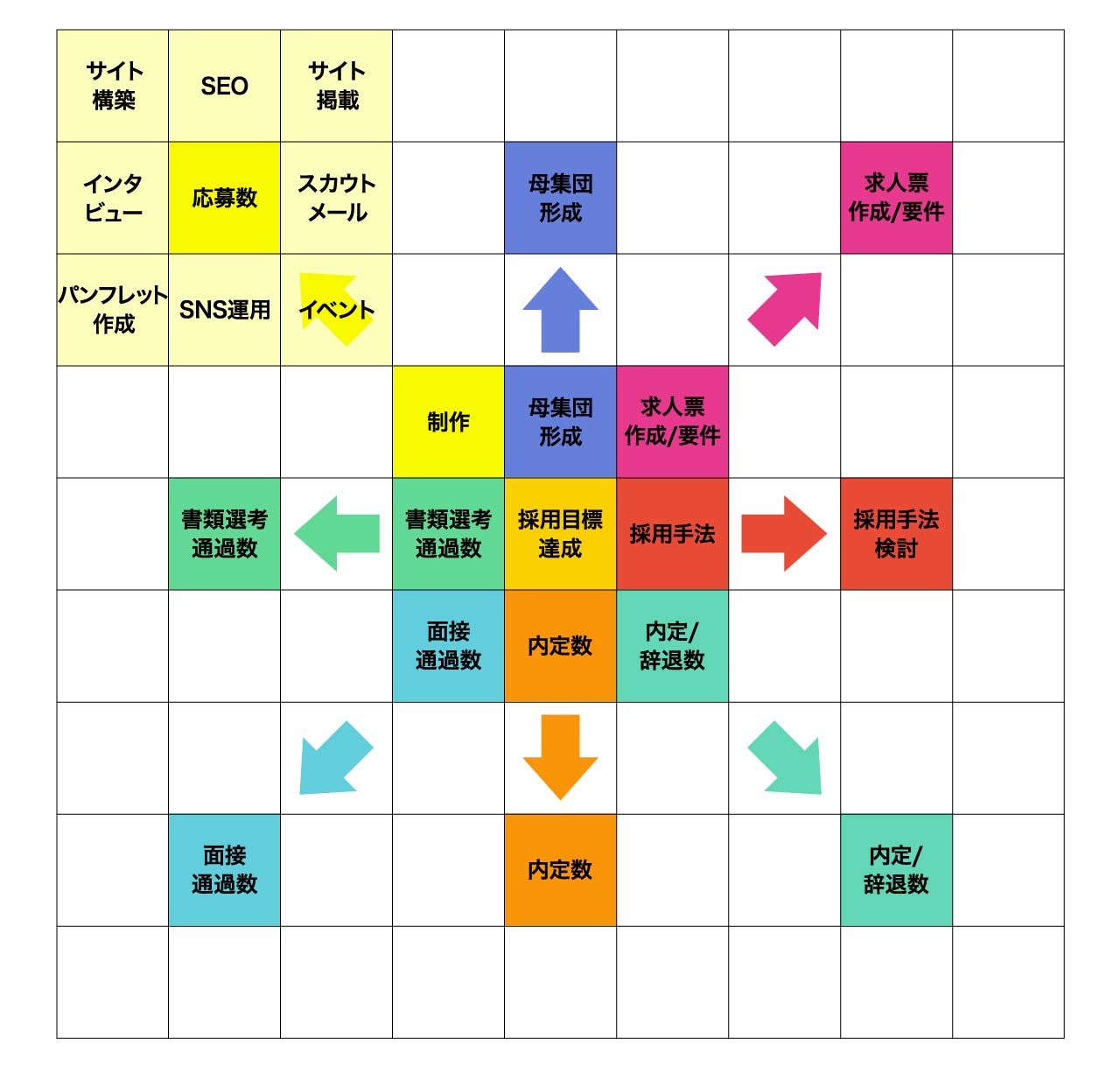

マンダラチャート(マンダラート)

「マンダラチャート」は、大谷翔平選手が高校時代に作成したことで有名なフレームワークです。

マンダラのような9×9の81マスを用いて、目標を達成するために取り組むテーマや具体的なアクションを洗い出します。

詳しい手順は以下となります。

①マンダラ中央のマスに設定した目標を記入(採用目標達成)

②中央を囲む8マスに、目標を達成するためにやるべきタスクを記入(体力づくり、コントロールなど)

③中央9マスを囲むマンダラの、真ん中のマスに2で挙げたタスクをそれぞれ記入する

④3で記入した周りの8マスに、2と同じようにそれぞれのやるべきことを記入(体力づくりのマスの場合、体のケア、柔軟性など)

マンダラチャートにリストアップすることで、目標の細分化ができます。また、目標とやるべきタスクを紐づけた形で洗い出せるので、行動計画を立てる時に役立ちます。

81マス全て埋めるのは簡単ではありませんが、マンダラチャートに向き合うことで、思いもよらないアイディアが浮かぶこともあります。

目標設定に役立つアプリ8選

アナログな方法でも目標設定は行えますが、複数のタスクを見逃さず、効率よく実行するためにもアプリを活用することがおすすめです。

ここでは、数あるアプリの中から、目標設定に役立つアプリを8つ紹介します。

自分ルール

「自分ルール」とは、ポイントを貯めながらゲーム感覚で目標達成を目指せるアプリです。自分で行動を設定し、実行することでポイントがもらえるシンプルな仕組みのため、アプリの操作も苦になりません。

貯めたポイントは、自分で設定したご褒美と交換が可能です。小さな目標を少しずつクリアすることを習慣化し、大きな目標の達成を目指します。

カレンダータブでは、実行できた行動や交換したご褒美の確認をすることも可能です。進捗状況や頑張り具合を振り返ることができ、目標達成へのモチベーション維持にも効果的です。

▶︎自分ルールの詳細(iOS・Android)

dashlog

「dashlog」は、努力を見える化できる目標管理アプリです。目標達成状況をグラフや数値で可視化できるため、モチベーションの維持がしやすくなります。

目標に対する予定進捗率と実績進捗率を見比べることができ、進捗状況により目標の見直しも可能です。目標達成へのスケジュールと具体的な行動イメージが把握できるため、「何をどのくらい頑張ればよいのだろう」と不安になることもないでしょう。

複数の目標を一元管理できるため、仕事の目標だけでなく、資格取得のための勉強やダイエットなど、プライベートの目標管理もしたい方におすすめのアプリです。

▶︎dashlogの詳細(iOS・Android)

Grid ToDo Lite

「Grid ToDo Lite」は、目標達成シートが作成できるグリッド形式のアプリです。「やりたいこと(目標)」から「やるべきこと(タスク)」を書き出すため、思考や行動を整理することが可能です。

72マスある表の中央に達成したい目標を入力し、周りの8つのカテゴリに目標達成に必要な項目を記載します。72マスを使い、目標達成に必要なことを細かく整理できるため、行動に迷いが生じることもないでしょう。

アプリはスマートフォンでの片手操作を想定して開発されているため、移動中や休憩中など隙間時間でも気軽に目標管理ができます。

▶︎Grid ToDo Liteの詳細(iOS・Android)

MY BUCKET LIST 100

「MY BUCKET LIST 100」は、やってみたいことや叶えたい夢をリスト化し、一覧で管理できるアプリです。

リストは、作成日や期日、優先度などで並べ替えができ、いまやるべきことを可視化できます。大きな目標達成を目指すために行動を細分化したい場合は、スモールステップ(中間目標)を設定して、進捗管理も可能です。

生年月日から算出された平均寿命までのカウントダウンタイマー機能もあり、夢を夢で終わらせないようサポートしてくれます。

▶︎MY BUCKET LIST 100の詳細(iOS・Android)

Studyplus(スタディプラス)

「Studyplus(スタディプラス)」は、日々の勉強時間を記録し可視化し、やる気につなげることができるアプリです。高校や大学受験に役立つアプリとして人気ですが、資格取得やTOEICなどを目指す社会人の目標設定に役立ちます。

2022年には、電子参考書サービス「Studyplusブック」が実装され、いつも使っている参考書の電子版をアプリ内で利用することも可能になりました。

勉強時間はもちろん、Studyplusブックを開いた時間も勉強記録と連携して記録が可能です。自分の頑張りを見返すことで、達成感を得ることができ、さらなるステップアップも目指せるでしょう。

▶︎Studyplus(スタディプラス)の詳細(iOS・Android)

目標達成タイマー

目標に向かって取り組んだとしても、集中できていなければ進捗率は伸び悩みます。頑張っているのに思うような成果が出なければ、モチベーションも下がってしまうでしょう。

「目標達成タイマー」は、各目標ごとに取り組む時間を設定して、管理できるアプリです。目標別に1日の取り組み時間を設定し、開始時刻とともに通知機能でお知らせしてくれます。やり忘れを未然に防げるため、着実にタスクの達成を目指せます。

統計機能では、進捗状況の合計時間を確認できるので、今後の目標設定に役立てることも可能です。

▶︎目標達成タイマーの詳細(iOS・Android)

ToDoリスト

「ToDoリスト」は、やるべきことをToDoリストとして登録し、やり残したタスクがないかをチェックできるアプリです。

登録したToDoリストは、ニュースアプリのようにスワイプで切り替えられるので、片手でも簡単に操作ができます。

毎日や毎週ごとに繰り返す通知設定をすることで、日課や習慣の管理にも対応できます。また、アプリアイコンに未了のToDo数を表示できるので、やり残したタスクも一目瞭然です。

ToDoの色は8色、テーマカラーは30色から選べるので、自分らしいカスタマイズも楽しめます。

▶︎ToDoリストの詳細(iOS)

継続する技術

目標設定時は、誰しもやる気に満ち溢れているものです。しかし、努力を継続することは容易ではなく、三日坊主で終わってしまうこともあるでしょう。

「継続する技術」は、 継続可能な目標の設定をサポートしてくれるアプリです。他の目標管理アプリと異なり、目標は一つしか設定できません。一つの目標に向かって30日間継続することが、このアプリの目的です。

毎日アプリを開いて円グラフをタップするだけなので、入力作業はわずか3秒で終了します。一つの目標を30日間継続することで、成功体験を増やし、継続する習慣を身につけることができるしょう。

▶︎継続する技術の詳細(iOS・Android)

まとめ

目標設定が曖昧だと、スローガンのような存在になってしまい、具体的な行動にうつすことが困難です。達成するために何をすべきかがわかるような目標設定を行いましょう。

今回解説した目標設定のコツやフレームワーク、アプリは、ビジネスに限らず広く活用できる方法です。また、個人・チーム問わず使えるので、どんな立場の人であっても役に立つはずです。